『Interview Archive』は、

過去の『Newsletter』に掲載されたインタビューです。

今回のインタビューは、1998年に行われたものです。

予めご理解のうえお楽しみください。

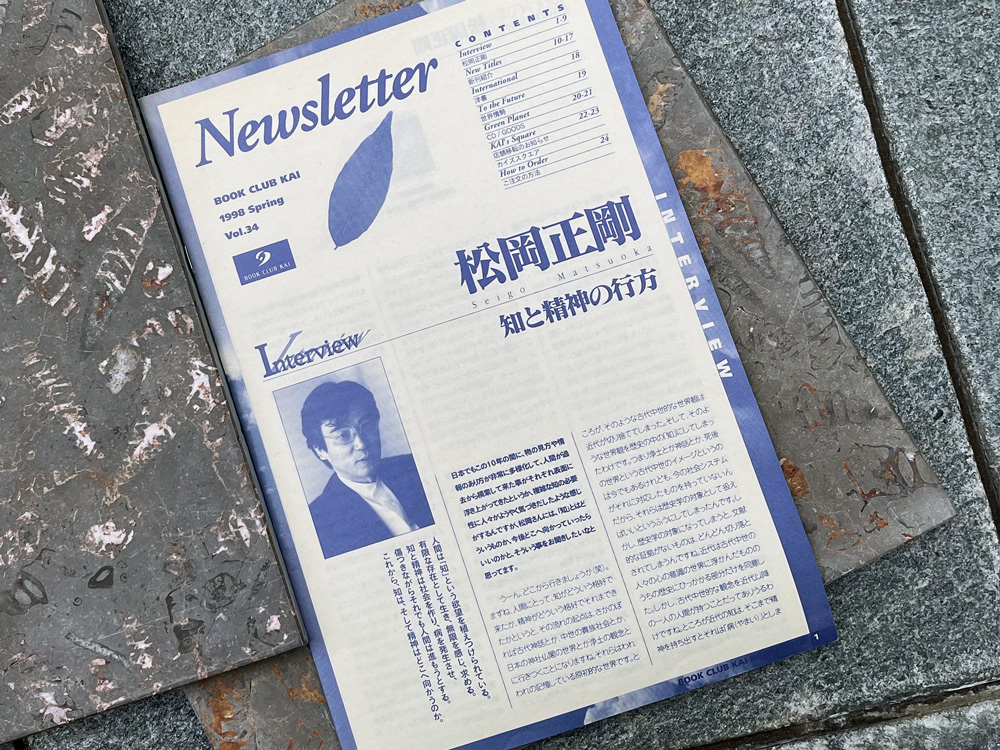

INTERVIEW ARCHIVE #45

知と精神の行方

松岡正剛

人間は「知」という欲望を植えつけられている。

有限な存在として生き、無限を感じ、求める。

知と精神は社会を作り、病を発生させ、

傷つきながらそれでも人間は進もうとする。

これから、知は、そして精神はどこへ向かうのか。

日本でもこの10年の間に、ものの見方や情報のあり方が非常に多様化して、人間が過去から模索してきたことがそれぞれ表面に浮き上がってきたというか、複雑な知の必要性に人々がようやく気づきだしたような感じがするんですが、松岡さんには、「知」とはどういうものか、今後どこへ向かっていったらいいのか、そういうことをお聞きしたいなと思ってます。

うーん、どこから行きましょうか(笑)。まずね、人間にとって、知がどういう格好で来たか、精神がどういう格好でそれまできたかというと、その流れの起点は、さかのぼれば古代神話とか、中世の貴族社会とか、日本の神社仏閣の世界とか浄土の観念とかに行き着くことになりますね。それらはわれわれの記憶している原初的な世界です。ところが、そのような古代中世的な世界観は近代が切り捨ててしまった。そして、そのような世界観を歴史の中の「知」にしてしまったわけです。つまり浄土とか神話とか、死後の世界という古代中世のイメージというのは今でもあるけれども、今の社会システムがそれに対応したものを持っていないんだから、それらは歴史学の対象として扱えばいいというふうにしてしまったんです。しかし、歴史学の対象になってしまうと、文献的な証拠がないものは、どんどん切り落とされてしまうんですね。近代は古代中世の人々の心の意識の世界に浮かんだもののうちの歴史にひっかかる部分だけを同意した。しかし、古代中世的な観念を近代以降の一人の人間が持つことだってありうるわけですね。ところが近代の知は、そこまで精神を持ち出すとそれは「病(やまい)」とします、家族に暴力をふるえばそれは心の問題とみなします、というようなことを決めてしまったんです。それが近代なわけです。

かくて、中世まではふらふらしている人がいっぱいいたんですが、近代社会というのはふらふらしていると浮浪者、あるいは失業者とみなされて救済の対象になるか、あるいは処理の対象になる。ミッシェル・フーコーがいろいろ分析したように、失業者も犯罪者もそれから病人もぜんぶ監視施設の中に入れられて、その人の世界ではなく、その人を見ている人がいるという世界に置き換えられたんです。これによってたとえば都市の汚染とか悪臭とか、あるいは病原菌のかってきままな増大とかいろんなことを押さえることができ、著しい犯罪を沢山ほったらかしにすることも、まあ押さえられた。けれども、そのかわりに、我々の近代社会は警察、軍隊、裁判所、教育制度、教育施設といった、一言で言えば「自分の精神世界をもう一度見る人がいる社会」を作ったんです。これが近代の本質でありスタートだったわけです。その時にすでに我々の知の精神というのは、自分だけのものではなくて社会的な装置の中のウォッチングされる対象としての知というものにおきなおってしまったんです。

そしてもう一つ置き換えられてしまったものが欲望という知なんです。近代社会は欲望にも巧妙な装置を作った。それは、「あなたの欲望というのは、人に出会って愛したり、あるいは未知の自然や滝に遭遇してその欲望のなんたるかがわかって、それを押さえたり爆発させたりというものではありません。あなたの欲望はこうゆう形になってますよ。今すぐ手に取れる様にこのウィンドウに入ってますよ」というものですね。すなわち欲望の展覧会、欲望の商品化、欲望のプライス化というようなことをやった。この輝かしい勝利のかたちは1850年代の万国博と百貨店に現れます。それは何かというと「ジャストルッキング」ということですね。ちょっと見るだけでいいですよ、世界中がこの万博に、この百貨店にありますよと言っているんです。世界中というものをここに置いた。人々はそれを見ることによって最初は珍しいと思うんだけど、やがて自分がそういう欲望のかたちを持っているんだということを信じていった。まあそういう欲望というものも装置化しちゃったわけですね。これはたちどころに「大衆の知」というものにまで発展していきます。

そういう近代の知の出現は古代中世を切り捨てたかわりに何を作りだしたのですか。

どんな精神も監視されて見られるものであるということになっちゃったんですね。また、欲望は自分が思い当たることより早く外側が提供するんだということです。これが近代における代理主義や代行の知というものを生むんです。今たいていの人は、旅行する時に、ふつうは旅行代理店にたのむでしょう。『地球の歩き方』を読んで航空券も取ってもらって、場合によってその前に『じゃらん』なんかも読む。旅行を代理店にまかせるだけじゃなくて、お金は銀行にまかせる。娯楽も劇場や映画やテレビにまかせる。何でも代理してもらえるようになったんです。もちろん政治も代議士にまかせるわけです。代理する。それから、自分で解決できないトラブルも弁護士にまかせればいい。かんたんに離婚すると言ってもだめですよ、でも私がやってあげましょうという弁護士がいる。これは一種の代行社会です。いろいろな専門家が「知」を分担代行してくれるわけですね。つまり、人間の多くの欲望と精神は近代的な装置で代行できるということになっていったわけです。

そのような状況の中で、20世紀は、「それではどこに精神の根拠があるのか」という近代社会の矛盾を考え始めたんですね。その一つがたとえば実存とか存在という考え方です。つまり、近代の知の奥にはもっと何かがあるだろうと発見しようとしたのが、実存主義や構造主義あるいはハイデガーの存在学というものなんです。これは現代が古代中世型とは違ったかたちで「元に戻って考えなおそう」という、20世紀型の、いわゆる精神世界のスタートです。精神世界というのは社会に対応しない知を探すことであり、代行できないことを探すということだったんです。いろいろな探索のスタートがきられるのですが、1900年ちょうどに夢判断を書いたフロイトや、その後ユングやアドラー達がやった「心理」というのもその一つですね。これはあなたの中にはイドとかエスとかエゴとか呼ばれるものがありますよということです。いやもっと広いものもあなたの中にあって、それはアーキタイプというものですよ、と言いだしたのは、ユングですね。そして、その頃のハイデガーやキルケゴールやサルトルやヤスパースやユングやフロイト達の努力と仮説によって、20世紀の人々はひょっとしたらその精神世界というものをたしかに社会の激動とは別にもっているのかもしれないと思ったんです。

なるほど。そのあたりから精神世界の旅ははじまっていたんですね。

問題はそこからなんですよ。たしかに精神世界の知的な冒険が始まるんですが、ここにもう一つ近代が我々にもたらしたダーウィニズムと遺伝学というものが加わって、人間はプログレッシブであるんだ、進歩するんだ、人類や社会はよくなっていくんだという考え方が出てきた。一方、遺伝子に関する知識も出てきた。それこそ悪い星の下に生まれるとずっと悪いという遺伝重視の考え方ですね。さらには優生学というのが出てきて、ゴルドンなんかがそうですが、優秀なものを作るには遺伝を使えばいいというふうになってきた。これはやがてエリート主義を生み、「エリートの知」を作る。それが暴走したのがナチスのアーリア主義です。

こうして、悪い星の下に生まれれば宿命があるという非ダーウィニズムと、進歩するとよくなるというダーウィニズムが相いれなかったにもかかわらず、両方とも社会学化されることによって合流してしまった。進歩、進化、強さ、優良、エリートというような観念が20世紀冒頭から出てきたわけです。そして国家の歯止めのきかない列強競争がエスカレートするんですね。要するに世界を植民地化したいというゲームと、その社会ダーウィニズムと社会遺伝学の合体による進歩主義が出現して、結局、戦争して植民地にした相手をも感化してよくするというような観念ができちゃったわけです。しかし、これでは、ハイデガーやキルケゴールやサルトルやヤスパースがもたらした、「何も属さない、代理の効かない精神」とは調合がとれなくなっていく。で、どうしようか、という時に世界中が戦争に巻き込まれて、第一次世界大戦が起こる。この時に多くの知識人の、知というのが、敗北を喫するんですね。強烈な敗北を喫します。近代の知は20世紀の最初の世界戦争によって恐るべきダメージを受ける。作家から哲学者、社会学者、生物学者、歴史家、音楽家に至るまでみんな受ける。生物兵器、兵士の死の問題、それから国家が代行を装置として持っていながら、実は全員に対してサンクションというか義務をもたらすんだということが見えて、これが20世紀の知を混乱させたんですよ。思想家みんなを苦しめた。これで、精神世界への旅はいったん大きく挫折するんですね。

そこで、どのようにしたんですか。

そこで、なんとか立ち直ろうとするんですが、そのうちに再び世界大戦が勃発してしまう。第二次世界大戦と太平洋戦争ですね。まあ、そういうことが続いて、いくつかの打開策が考えられます。その一つが構造主義です。レヴィ=ストロースなんかは、近代社会が知らない知を発見しようと、あえて悲しき熱帯に学ぼうとする。もう一つは、フィクションとか、演劇や映画やそういう表現世界を極端に描く。表現で、新しい知を作っていこうとするわけです。例えばマルセル・デュシャンなんかは、既存の商品が全て欲望の代理をしてるんだとすれば、我々がギブアップするまえにそれをひっくりかえそうじゃないかと、便器をひっくりかえして「泉」にするという、価値の意味の転換にかけていく。こうして、精神の実態や本質はまだはっきりわからないんだけど、近代の外にある民族の知や、芸術や、意味を変えるゲーム、そうゆうものが考えられていった。

そういうところへ計算機が登場するんですね。人工思考システムというのは、矛盾に満ちた国家と代理戦争と代理欲望のゲームでない新しい出発点になってくれるかなという幻想を持つわけです。でも、これはご存知のようになかなか実用化できなかった。それが80年代のパソコンの出現でやっと加速するのですが、それまでは、「コンピュータでは近代は越えられない」という時代が続くんですね。

そのような経過を経て、結局、根拠がわからないままに、戦後社会というものを維持することに決めたんです。ところが維持したんだけども、実は何にもわかってない。何が問題か、たとえば国家というのがだめなのか、資本主義がだめなのか、貨幣がだめなのか、それとも人間の欲望が本質的にやましいものなのか、ともかく全部わからなくなった。というか、ほったらかしにした。

それで、結局60年代になりますとヒッピージェネレーションが出てきて、「自分一人分の快感と生活コミュニティー分の宇宙があればいい」というような、近代が作ったもの一切を変えないでもできるというライフスタイルを始めた。まあ、虫がいいといえば虫がいいライフスタイルですね(笑)。近代から積み残してきた精神の葛藤や、精神世界の分析の途絶を背負わなかったわけだからね。で、そこから今度はそこに新しい科学の理念とか、ブーツストラップセオリーとか、あるいはボームの考え方とか、フラーの考えとかが導入されていった。これがニューエイジサイエンスであり、ニューエイジムーブメントであり、スピリチュアリティをうたっている精神世界なんですよね。

でも、ここには歴史の苦汁というものの継承がない。それから歴史の苦汁の継承が途絶もされているということの自覚もない。ひたすらセパレートリアリティだけでいけるというセンスの誕生なんです。

日本ではかつて僕がやっていた工作舎がかなり早くにこうしたムーヴメントの開幕のベルを告げたんですが、今一つ充実できなかった。カプラとかワトソンとかケストラーといった人達のニューエイジサイエンスを紹介してみたんですが、それが今思うと全てホロニックな考え方で、どんな部分にも全体が宿り、その部分の総和は全体を超えるというものだった。ところがその後見ていると、精神世界やスピリチュアリティの考え方はホロニックというよりもホリスティックなものに向かっていった。トータリティとか、オールネスとかオールオーバーな思想だとかいうような非常に大きな広い感覚的な対象に埋没していったんですね。これは、ラヴロックのガイアのような考え方が出てきて、実際にも気象全体とか取り巻く過去も全て我々の行く末の原因が備わっているという観測分析結果も出てきたからです。それからオゾンホールの様なものがわかってきて、「全体の病気ということがあるんですよ」ということもわかったからですね。だからそれらから見てホリスティックに「知」を考えるということは、ある意味では大変リーズナブルな大事な方向へ転出してるともいえるわけです。

そこへもってきて、米ソの冷戦の終焉とか、社会主義国家の解体とかネイションステイトとエスニックステイトの混在とか、そういう時代事態が次々に起こってきたんですね。だから、ますますホリスティックになっていってしまった。いずれのものをとってもうまくいかないんだから、トータルな流れとしてすべての特色を混在させていく以外ないというような結果が出てきたということでしょう。

このことが何をあらわしているかというと、結局何の考え方も確立できないぞということです。ともかく一緒だよということですね。ネガティブでもない、ポジティブでもない成り行き上のトゥギャザーウィズということです。思想というより状況を受け入れたということなんですよね。時代状況の全矛盾を受け取る世界と精神とが、区別無いものになってしまっているんです。それでもいいということもありえるんだけど、その場合はむしろ、〈吹き出ている矛盾を見つめる精神世界〉として捉えるべきなんです。

世界中が矛盾に満ちて環境汚染とか、プレートテクトニクスのように海底が動いているとか、全部が繋がったトータルな問題であるというのは事実なんですが、だからといって全部が一つの主題では語れないわけですよ。そのあり方と精神世界のトータリティのあり方が、なんか似すぎている。似すぎてもいい場合には〈吹き出ている矛盾を見つめる精神世界〉として表現したり、分析したり、議論しなくちゃならないけれど、サイズが似ているにもかかわらず、精神世界という考え方にピュアなトータリティがある。でも、これだけでは困るんです。今、精神世界、あるいは知の世界にトータルなものを感じたり目指していると、少し説得力に欠けていくなとは思うんですね。

なるほど、そうやって表現すると非常によくわかりますね。このジャンルが持っている甘さというか、最終的には力があまり感じられない雰囲気というか。

やっぱり20世紀の知のあり方や行方を考えますと、もう一度歴史的現在というものを総点検しないとだめだと僕は思っているんです。この考え方は、たとえば愛と善意とか友情というのか、あるいはみんなが欲望を出しあって溶けあうとか、どういうことでもいいんですが、しかし、すでに現代社会には近代社会の代理性が全部生きている。その中でそのコンセプトとして愛という知や、善意という知や、あるいは欲望という知を、あるいは宇宙と向き合いたいという知を、どういうところで使えばいいかというところにもう一回立たされている。

たしかに今の精神世界は地球の汚染の防ぎ方やイルカの保護に役立つでしょう。僕はそれは否定しないけれども、歴的現在に立ってみると、その精神のあり方がそのような環境の保全に直接リンクしているかというと、簡単に辿れるものは到底ないと思われます。そのような思いを持つこと自体が複雑な社会性と知の複雑性を自分にいれ込むことであって、その多様性に耐えられる知を発動するというのならわかるのだが、どうも単細なピュアなヴィジョンに向かっているだけですね。そこに限度がある。

実際にそれだけの複雑さに耐えられる人がどれだけいるんだろうと考えてしまうところがありますね。今は、相対的に自分はどこにいて誰より上だとか豊かだとか、そういうが認識が当然になってしまっています。それが〈空間的〉な見方だとすると、さきほどおっしゃったような人間がここまで来た、〈時間的〉見方までも含めて複雑な流れを理解できる、理不尽な矛盾も抱えられる、という知性が必要な気がします。

新しい知性が創発するには、矛盾を理解していくことが必要ですが、そのための工夫の一つが〈複雑系〉という考え方です。小さな誤差や初期条件のわずかな差異がまわりまわって大きな誤差や予想外の結末を迎えるという見方ですね。これはラヴロックのガイアの考え方とちょっと違っていて、おなじ気象学者のエドワード・ローレンツ的な考え方なんです。もう一つの可能性は、インターネットに象徴されるようなネットワークから新しい知性が出てくるかということでしょうね。決して中心を置かない様にして作ってきたネットワークが、気がついたら世界中を繋ぐものになっていた。

この〈複雑系〉とインターネットという、とりあえず二つあげたその後の現象、あるいは現象の特徴というのは、必ずしもトータルとか全体というものではないんです。何故かというとインターネットは全体に及んでいるようだけども、そこに誰かがアクセスして何かをブラウズしてこないかぎり、それは無いものである。関わらないと駄目である。国連に関わるには試験もあったリ入局入植のための手続きもいるし、それから宇宙に関わるというのも望遠鏡もいればロケットもいるわけだし、いろんな大変なことがあるけれども、インターネットはこういう手続きをきわめて簡便に、まるで隣のコンビニにサンダルで行けるような感じで実現できるようになりましたね。なったけれども、そのこととインターネットが機能してるんだということを意味として受け取って、自分が関わりもしないで、そこにトータルな世界ができつつあると見るのはやっぱりちょっと違うと思うんです。ちょうど複雑系があるものを凝視してわずかなサインに注目しないと、大きな予想外な結果とその小さなものに関係があることが絶対にわからないように、インターネットというのも、そのわずかな自分の第一歩をアクセスしてみないと、その大きさというものがわからない。そうすると複雑系やインターネットに対して立ち向かえる新しい知性とはどういうものか、あるいは新しい知はそれらにどのように関わればいいかということですね。そこを考えなければいけない。

そういう新しい知性ってどんなものなんでしょうか。

僕がやってることを含めて言うと、たとえば神話世界というものを活かすとします。それはありえる。そうするとそこには父殺しとか母殺しとか子どもを流すとか、ありとあらゆる現象が含まれる。それを入れて行動したら今の社会は拒否しますから、それならどうやったら神話の知を入れられるかなんです。そのような知をブラウジングするとは何かということなんですね。それには、頭の中で直接それが動く前に、相互編集する状態を仮設し、そのプロセスを相互に見ていく何かが必要です。知というのが自由に取り出せるというのはいいんだけど、インターネットがまさにもっとそれを充実させてくれると思いますが、その知を取ってくる知性の中に起こっている複雑なプロセスの発生や矛盾や葛藤やそれから協調や比喩が見える状態が見えなくちゃいけない。それは何かというと、エディティングということ、つまり編集的知性というものでしょうね。

本来20世紀の知というものはもっとエディティングされないとダメだったんです。たとえば新聞やテレビの言っていることを、信用できないと思っているにもかかわらず、今の社会の知ではマスメディアには対抗できない。巻き込まれてしまう。なかなか編集がかからないんです。つまり現在というのは情報世界でありながら、外部のシンボルや、記号になったものだけが見えるように発達し、個に集積された知がほとんど見えないようになっている。インターネットがあたかもパッと交換できるかのような幻想を与えてくれたけど、ぜんぜんそうなって行かない。もっと一人ひとりが新しい〈編集知〉を発見し、それを発揮していかなければならない。

〈編集知〉はどうやったら獲得できますか。

もともと情報が入る所で相互編集プロセスを作るといいんですね。知を取ってくる時に編集してしまうんです。外の知は外の知として取ってきて、そのまま箱の中に入れていてはダメです。戦争の情報でもいいし、愛の情報でもいいんですが、そもそも知というのは我々に近づく時に編集されやすくなっている。たとえばお茶を飲む時、お茶が単に机の上にある時は僕がサブジェクト、お茶がオブジェクトなんです。で、お茶を持って口に運ぶにしたがって茶碗の厚み、あたたかさ、のどの乾きそういうものがだんだん僕につきはじめて、そしてお茶を飲む。だからお茶が知だとすると、それが近づいてくるにしたがって自己化する。つまりオブジェクトとサブジェクトが連続するところ、出会うところがあって、そこは主客が連続してるわけです。そこに編集状態がある。その編集状態を自分ですばやく取りこみ、オブジェクトとしての知と自分のサブジェクトとしての知を合流させていくんです。ちょうど食事をするように、ね。こういうことをつねに心がけていると、そのうち取り込む前から知のネットワークが見えてきます。そして、取り込まなくとも自分が編集状態になれるようになる。

知との関系性のあり方みたいな感じですね。

そうそう、そういう新しいイメージを持たないとだめ。

先ほどのお話にあったように、ある程度シミュレーションできるような考え方は、どの分野でも行き詰まっていて、それでは何も結末も作れないとなると、複雑系みたいなものの捉え方というのは非常に力が必要になってきます。そういうポイントを掴める人というのは、だんだん出てくるのでしょうか。

うん、そういう人が出てきてほしいし、それは一人ずつではないかもしれない。コレクティブ・ブレインとか、グループウェアとかかもしれませんね。個別知と共同知と世界知というのがある。だけど、この共同知というのが見えなくなっている。昔の村落共同体が解体してしまって以降、共同知が何かがほとんどわからなくなっているんです。ヒッピーはコモンナレッジを作りたかったし、その姿をとりたかったんでしょうが、知の実験ではなかった。ライフスタイルの実験である。これからは、あらゆるデジタルネットワークを使いながら、あるいは近代、現代社会の構造とも対応しながら、共同知の作り方を考える必要があるんじゃないかと思っています。つまり編集知は自分だけではないかもしれない。

やっぱり今だに力のある人、優秀な人がいてもその人自身が何かを起こしているという錯覚を起こしたり、周りもそう見たりしますけれど、実際はいろいろな関系性とかタイミングとかで起こっているということを、なかなか人は認識できないという気がします。またそれは、今起こっている空間的な関係性だけじゃなくて、おっしゃったような歴史的関係性とか全て関わってくるわけですね。

かつて、僕は知的な非常にショックを受けたことがあるんです。それは、ダンサーだと見えていた人が近寄っていったらハンディキャッパーだったという事件なんですね。歩道橋に上がっていったら、向こうに素晴しいダンサーが踊っている。もう世界中、宇宙中の空気をかきわけて踊ってみせてる。ああ、すごいなー、と思っていたんだけど、みんな人は見て見ぬふりをしている。僕はあまりに素晴しいんでしばらくたたずんでから歩きはじめて10メートル範囲に一歩入った瞬間、あ、この人はハンディキャッパーだということがわかったんです。ものすごいショックでしたね。10メートル離れるとアーティスト、10メートルの中に入るとハンディキャッパー。つまり私の知というのはそんなもんなんですね。というか全ての知というのは、近づいたり遠のいたりするだけでも知の概念を変え、所属を変え、イメージを変えてるわけです。だから美しい肌も顕微鏡で見ると変わって見える。あたりまえなんだけども、それによって社会的価値観すら変わってしまう。感動も変化してしまう。知を持ってくるというのは意外に難しいんです。何が編集なのかがわからないといけない。つまり、情報を重ねて重ねて重ねていくことでしか我々はブラウズした時の知を正確にとれないんですよ。

それで実際どこまでもそれを重ねていくと… 正解があるのかというと、まだわからないような気もします。例えばインターネットやコンピュータの世界もわかるためには、生々しく現実に触ってないときっと見失なってしまうと思って、早くから現実的に触ってきたところがあるんですが、現実に触れば触るほどこれは人間にとって何なのかということがますますわからなくなっていく感じがします。むしろ、判断は置いておいて動物的なエネルギーに従ってどんどん前に進んでしまう人のほうが、失敗もするんでしょうが、何かを起こしてしまうかもしれませんね。

そうそう、それは大事ですね。たとえばナイフというのは、鉛筆を削っている時に手が切れて自分が痛いというのがわかれば使い方も変わるけれども、知らないから情報の価値としての武器としてのナイフになってしまう。だから能動的な失敗が少なくなってしまうんです。それと隣接してる領域との関係がわからなくなる。だから、何かを取る瞬間に隣接領域をひきずって取らざるを得ないんだという感覚が必要じゃないか。で、僕が今開発させているブラウザは、情報を持ってくる時に一つだけ取ってこないようにしている。

ああ、関係するものがみんな繋がってくるような。

そうそう。たとえば僕は、スタッフに僕の本をすべて公開しているんですが、誰が何の本を持って行っても構わないけれども、ただ一冊だけ持って行くなと言っている。読みたい本を見て、一冊取ろうとしたらその左右にある本を見なさいと言っているんです。僕はそれなりに本の配列を工夫して置いてあるので、一冊だけが大事なんじゃないんだと、ほんとはAはBと繋がり、そのとなりのCはDと繋がっている。「回」だってそうでしょう。なぜこんな本が回りにあるのかなと思ってくれと言ってるんです。

はい、まさに「回」もなぜこんな本がここにあるんだろうという仕掛けをおもしろがってくれるお客さんが足を運んでくれていると思っています。

そのひきずりが大事です。僕は、ロンドンのワールブルク研究所の図書館に感動したんです。それは円形の図書館で、一階が「ワード」というコンセプトでずっと本が並んでいる。ある一冊の本が隣同士ずっとリンクしながら元に戻るんですね、円形だから。それだけでもショックなんだけども、二階が「イメージ」というフロアーで、その「ワード」にあたる本のイメージ版が同じようにリンクしていて、下と上が響いてる。そして3階が「コスモス」。その総合的なものがまたこうぐっと回っている。だからある「ワード」からたてにいくと「コスモス」までいけるし、その左右5冊ずつ見ていくと「コスモス」、「イメージ」、「ワード」という関連がずっと見られるんです。「こういうライブラリーがあったんですか」と言ったら、おばあちゃんになったフランシス・イエイツが案内してくれたんですけれど、「夢がここにあればいいなと思うようなことがこれは起こっているでしょ」と言ってくれた。

実は、ブッククラブ回の「回」というのは回るという字で、店内はやはり単純なジャンル分けにしないで、ぐるっと回っていろんな本が一巡するように意図しているつもりなんです。ただ、そのような見方、発想自体も、このところかなり一般的になってきているような気もします。松岡さんのお言葉で言えば、〈装置化〉しているというか。これからはもっと時間的な視野とか、重いもの、割り切れないものなどを含めていきたいと思っています。

そうしないと精神がファーストフードになっちゃうんですね。だからやっぱり、「え、こんなめんどくさいものがいっぱいあるの」というのがついてこないといけない。知を学ぶということを最初からジャンル別にしない学び方を始めていくと、ずいぶんちがった体力がつくと思います。朝顔を知ろうとすると星の動きまでくっついてきちゃう、ということですね。そういう知のあり方が必要になってくるでしょう。

なるほど。〈複雑系〉に耐えられる知性と精神をこれから人間は築いていかなくてはなりませんね。今日は、ありがとうございました。

松岡正剛

Seigo Matsuoka

1944 – 2024年。京都市生まれ。編集者、著述家。友人と工作舎を設立し、雑誌「遊」編集長を務めた。退社後、株式会社松岡正剛事務所を設立。編集工学研究所所長、イシス編集学校校長、連志連衆會理事、角川武蔵野ミュージアム初代館長。日本初のエディトリアル・ディレクターとして、多くの企画・メディア・演出・プロデュースにたずさわる一方、日本文化・情報文化研究の第一人者として先端的研究に携わる。著書多数。

関連書籍

世界のほうがおもしろすぎた

ゴースト・イン・ザ・ブックス

松岡正剛 / 晶文社

2090円(税込)

「編集工学」を考案し、「千夜千冊」というwebブックガイドで知られる松岡正剛。様々な新機軸を打ち出し、稀代の読書家、博覧強記などと評されながら、自身は「一編集者」という立場を貫いた彼の初の自伝。戦後の混乱期に京都と東京という都市を行きつ戻りつした幼年期から、メディアへの興味を自覚する青年期、雑誌『遊』の創刊、「編集工学の確立」、そして「千夜千冊」プロジェクトに至るまで、未発表のエッセイや年表も掲載され、これまであまり語られてこなかった、異能の編集者の視点に触れることができる。

空海の夢 〈新版〉

松岡正剛 / 春秋社

2200円(税込)

万能の天才・空海に秘められたメッセージを曼荼羅を描くように縦横無尽に語り尽くす。新たに「母なる空海、父なる宗教」という新しい視点の空海論を所収。

―出版社紹介

編集宣言

エディトリアル・マニフェスト

松岡正剛 / 工作舎

1760円(税込)

編集とは世界と向き合うことである。そこには方法の発見があり、関係の発見がある。2024年8月に逝去した工作舎初代編集長 松岡正剛が、『遊』時代に綴った編集エッセイを緊急追悼出版。

―出版社紹介より

「日本人」とは何者か?

別冊NHK100分de名著

松岡正剛、赤坂真理 他 / NHK出版

990円(税込)

私達は、どこから来て、どこへ向かおうとしているのか― 好評の『別冊NHK100分de名著』ムック第3弾のテーマは「日本人論」。多様な価値観が噴出し、日本人のアイデンティティが揺らぐ昨今、美意識・感受性・心理・宗教観の4つをキーワードに、先人達の遺した名著に立ち返ることで、私達日本人の基層・根源へと迫る。

―出版社紹介より

グローバル・ブレイン

ピーター・ラッセル / 工作舎

2090円(税込)

ニューサイエンスの潮流は、地球を一つの生命体と考えるガイア思想を多くの人の感覚に植え付け、ブームを引き起こした。その後も消えてなくなることは無く、新一般的な教養として定着感がある。本書もガイア思想をベースとしながら、「情報」や「ネットワーク」の捉え方がより現実的で具体性を帯びているのが特徴だ。「地球は一つの生命体であり、地球上に張り巡らされている情報ネットワークはその生命体の神経のようなものである」という考え方は、現在のインターネットの普及を予言するかのようである。

タオ自然学

現代物理学の先端から「東洋の世紀」がはじまる

フリッチョフ・カプラ / 工作舎

2420円(税込)

人類の文化が段々発達をしていく中で生み出された科学技術。人間が環境や自然を支配し、万能になるために発達していった科学が行き着いた先はどこだったのだろう? 量子物理学や相対性理論で発見されたことは、明確には捉えがたい不確実性やパラドックスに満ち満ちている現実の姿であったとは、皮肉と言おうか滑稽と言おうか面白い。そして、その現実のいわく捉えがたい曖昧さという本質は、とっくの昔、2000年前に東洋の神秘家達は気がついていたのである。その発見に大いにインスパイアされた物理学者の著者は、それまで水と油のように相容れないと考えられていた科学と神秘主義を見事に結びつけている。「語ることのできる道は道ではない」と述べるタオと、不確実性に満ち満ちている量子物理学を関連させたことにより、科学的な読み物とは思わせないほどの興奮を、私達にもたらしてくれる本書。執筆後、約半世紀を経た今でも知的好奇心を刺激し続けるクオリティは色あせない。現代では、焦点が、量子力学からカオス理論、そして複雑系へと移ってきている。ビジネスの世界でも複雑系が真剣に取り上げられているそうである。

新ターニング・ポイント

フリッチョフ・カプラ / 工作舎

2090円(税込)

政治経済の混迷、医療不信、自然破壊。この危機的状況の原因は、機械論的な世界観にある! 大著『ターニング・ポイント』を簡潔にまとめ、免疫システムなど最新情報を加えた濃縮新版。ポスト冷戦時代の地球市民の課題の見えない政治・行政、ポストバブルの指針をうちだせない経済モデル、生命体を部品と見なし、薬とテクノロジーの濫用に暴走する医療、人にやさしくすることが富と見なされない社会……現代社会のすみずみにまで浸透する機械論的な世界観の限界を徹底的に洗いだし、21世紀への価値観の転換を示す待望の書。

―出版社紹介より

地球生命圏

ガイアの科学

ジム・ラヴロック / 工作舎

2640円(税込)

地球上の生命圏、大気圏、海洋、土壌がそれぞれにこの惑星の平衡状態の維持に関わっていると考え、それらを巨大な一つの生命体として捉えるガイア仮説。エコロジーなどの分野に大きな影響を与えた思想の原典ともいえる本書。ガイアの一員としての人間の役割を考えることは現在でも大きな課題といえるだろう。