2025年1月 満月のたより

足元を見つめる 東京という場所

ブッククラブ回は東京、青山にあります。

新年を迎えるにあたって自分の足元を見つめてみようと思う時、

そこにある地面は東京と名付けられた場所ということになります。

地政学、文化、風水、歴史、人類学、アート、そして人々が織りなす生活。

東京というこの場所がどんな土地なのか、さまざまな人がそれぞれの目線で見つめる先には、

目に映る風景と重なる、透かし絵のような姿が存在しています。

そしてどんな場所も同様に、目には見えなくても、

地層のように重なる姿をそこに含んでいるのではないでしょうか。

きっと、それぞれの土地に固有の物語がある。

そんなことを思い描きながら、ここから一歩を踏み出す時、まず足元にある東京を、

そこに存在するさまざまなレイヤーを知り、感じ取る、

そんな本をご紹介します。

なんか歴史的経緯があるんだろうね。

街はおもしろい。

歩く歩く。歩け歩け。

さみしいさみしいと思いながら歩く。

iPhoneで写真もたくさん撮る。

もし東京で暮らすなら、このあたりで暮らしたい。

さみしくて良い。このへん。

隅田川沿いの公園を歩いているとちょうどお昼どきで、

会社員のひととかOLさんとかが弁当持ってたくさん出てきて、

みんなひとりで静かに座ってお昼ごはん食べてた。

このへん良いですよね。

僕も住んでみたいです。このへんで働いてみたい。

それで昼休みにお弁当持ってここで食べたい。

そういう人生もあったかもしれない。

[Society / 民族・文化(日本)]

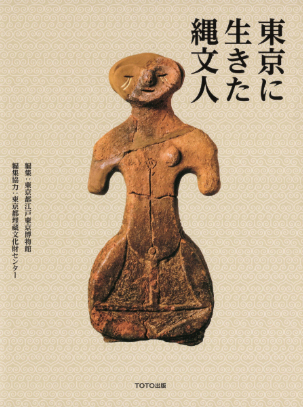

東京に生きた縄文人

東京都江戸東京博物館 編集 / TOTO出版

2640 円(税込)

2021年に江戸東京博物館で開催された特別展「縄文2021―東京に生きた縄文人―」の図録として出版された本書は、特に東京周辺で生きた縄文人に焦点を当てている。その暮らしぶりの中心ともいえる、竪穴式住居の復元プロジェクトの一部始終など、展覧会図録ならではの豊富なイラストや写真とともに、現在は首都となった東京に生きた縄文人たちを、生活の再現を通して紹介する。

[Society / 民族・文化(日本)]

中沢新一 / 講談社

2530 円(税込)

現在の東京の地面下には、縄文時代の沖積層がそのまま眠っている。当時の地形図を片手に、現在の東京を散策した著者が発見した符号の数々。地下を流動するエネルギー、縄文時代と東京の、無意識構造を探る時空間ガイドマップ。都市の野生が立ち上がる。

[Society / 民族・文化(日本)]

大江戸魔方陣

徳川三百年を護った風水の謎

加門七海 / 朝日新聞出版

748円(税込)

栄華を誇った徳川三百年の歴史の裏には、呪術師たちが江戸の町に張り巡らした、日本独自の風水術があった? 都下に眠る結界の全貌を読み解く、驚愕と興奮の歴史読み物。「都庁を風水する」を新たに加えた待望の復刊。続編ともいうべき『東京魔方陣』と併せて読むと、さらに首都の景色が違って見えてくるかもしれない。

[Society / 民族・文化(日本)]

東京の空間人類学

陣内秀信 / 筑摩書房

1056 円(税込)

江戸時代の大名、旗本屋敷の敷地が今も引き継がれる山の手。堀や川による水路が形成した下町。そして江戸時代以前からそこに存在してきた人々の生活。実際に街に出てそこに身を置き、暮らしの積み重ねに視線を向ける。すると、スクラップ&ビルドによって消えた建物とともに失われたように見える過去が、現在に繋がりをもった文脈として浮かび上がり、一見無秩序に見える大都市東京の姿がクリアに読み解かれていく。

[Art / 写真]

橋本剛志

3850円(税込)

雨に濡れたアスファルトが都会の明かりで輝き、夜のタクシーは人々をそれぞれの目的地へと流れるように運んでいく。その姿はかつての水の都市東京にあった渡し船のようで、古典落語や時代劇に登場する、江戸のとある一場面や、そこでのやり取りに想像が膨らむ。空間と時間を往来すること。それは小さな目線の変化で案外自由にできるのかもしれない。

[Society / 社会]

岸政彦 編 / 筑摩書房

4620円(税込)

東京に住む150人が語り、150人の聞き手が聞いた、東京の人生。今を生きるひとびとの膨大な語りを一冊に収録した、一対一、150組のインタビュー集。書くのではなく、人に語るということ、そこで生まれる情感が、この本をシンプルな資料や記録とは全く違うものにしているのではないだろうか。

[Art / エッセイ]

藤原新也 / 朝日新聞出版

1320円(税込)

インドを皮切りにアジア全土を放浪しつくした後で著者が見た東京とは? 大都市の裏側で豚は夜運ばれる。舞台を日本に移して現代社会に向き合った著者の鋭い視点が冴える。迷走する日本という国を予見する80年代初頭を飾った大ベストセラー。

[Art / エッセイ]

小林信彦 / 筑摩書房

792 円(税込)

東京は、関東大震災や戦禍による荒廃を乗り越え、またオリンピック開催へ向けて、巨大都市へ変貌してきた。馴染みの飲食店、商店、映画館など街が様変わりすると、人々の記憶や生活感覚は取り残されていくが、その街の昔の痕跡は、見慣れた風景が変化しても意外にあるという。本書は、青山、表参道、赤坂など、著者の記憶の中にある東京の風景の今と昔が交錯するエッセイ集。当時の東京の賑わいの痕跡に思いを馳せる旅。

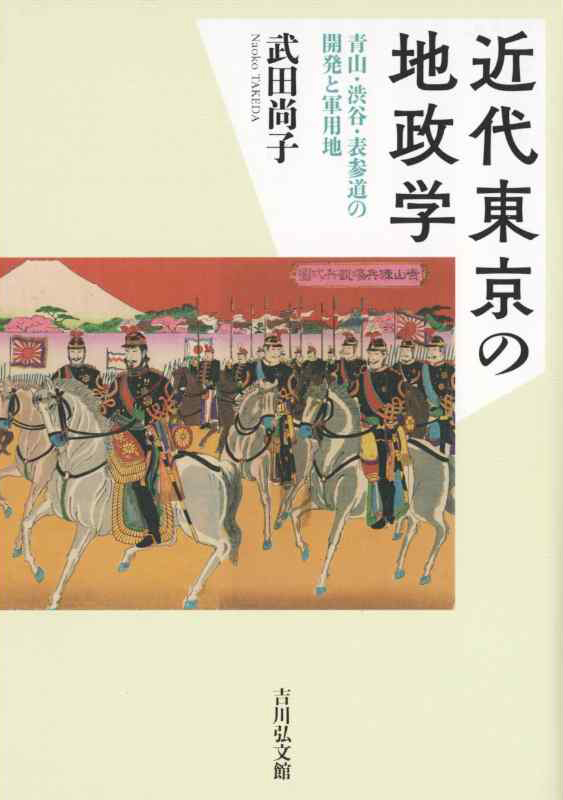

[Society / 民族・文化(日本)]

近代東京の地政学

青山・渋谷・表参道の開発と軍用地

武田尚子 / 吉川弘文館

2090 円(税込)

最先端のトレンド発信地として賑わう青山・渋谷・表参道エリアだが、大正の頃は表参道を兵隊が行進する風景が日常だったという。近世から近代にかけて江戸・東京西郊の「山の手」台地がどのように開発され、軍用地の多い都市空間が形成されたのか。地形的特徴や軍事・政治・産業の動きが与えた影響とともに、ユニークな切り口で地域社会の移り変わりを読み解く。

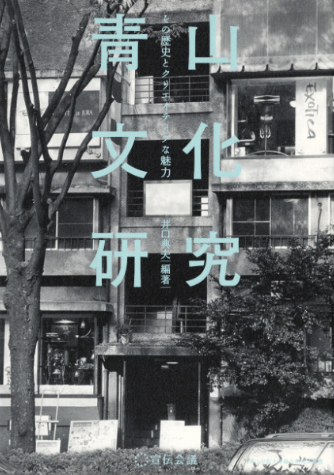

[Society / 社会]

青山文化研究

その歴史とクリエイティブな魅力 青山学院大学総合研究所叢書

井口典夫 編著 / 宣伝会議

2200円(税込)

北青山、南青山という町名はあるが、実は、「青山」という行政上の地名は存在しない。しかし、「青山」という地名はクリエイティブ、文化的というイメージを持って人々のあいだに定着している。それはなぜなのか。本書は青山学院大学総合研究所で行われた、研究助成プロジェクト『青山文化の総合的研究』の成果をまとめたものだ。青山霊園、地下鉄外苑前および表参道駅、そしてJR原宿、渋谷駅周辺を含む地域を青山文化圏とし、そこに興った産業や文化、青山というイメージの成り立ちについて論じる。土地と時間の流れとの関連がクリアに見える、巻末の年表も興味深い。