幾何学遊び

何かに没頭して時間を忘れる経験をしたのは、いつだったでしょうか。

やるべきことに追われながら毎日を過ごしていると、

いつの間にか一日が終わるのに、夢中になるという体験は減る気がします。

そんな時に、いつもと違う脳の使い方をすると、

少し疲れがほぐれ、視野が広がるような気分になるのは私だけでしょうか。

今回は、凝り固まった脳の疲れを洗い流してくれるような、

美しい幾何学に関する本や雑貨をご紹介します。

1927年、 私は宇宙という相互に構造化していくシステムは、

惑星地球の人類による歴史がこれまでに理解し利用してきた構造とはまったく異なり、

はるかに荘厳で優れた真の構造であることに気づいた。

自然は、私が 〈浮かぶ球状の島々〉と呼ぶ不連続な圧縮材と、連続的な張力のみを利用している。

地球と太陽と月、恒星と惑星が構成するあらゆる系、あらゆる銀河、

そしてマクロとミクロの宇宙の相を、絶えず動的に相互に位置づけるのが、宇宙の圧縮力と張力による相補性である。

– R・バックミンスター・フラー – 『コズモグラフィー』より

ITEM

[Goods / インテリア]

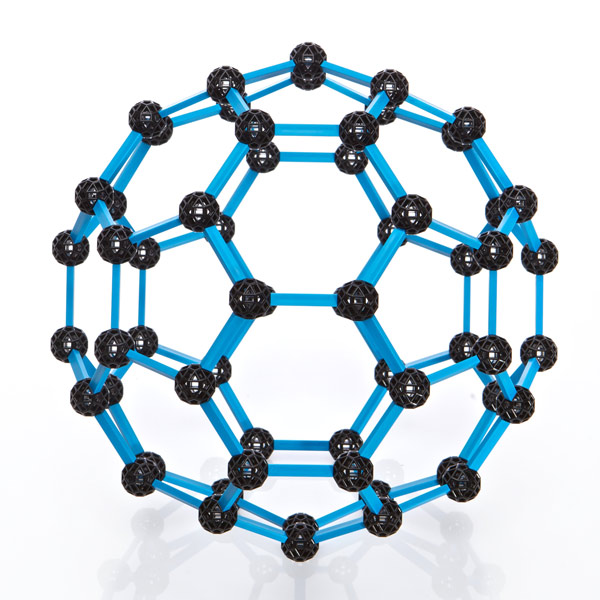

ゾムツール バッキーボールキット(小)

イメージミッション木鏡社 / 7040円(税込)

「ゾムツール」はアメリカで生まれた構成キットのこと。ノードと呼ばれるボール形のパーツと、ストラットという棒状のパーツによって構成され、ノードに開けられたさまざまな形の穴に、ストラットを差し込んでいくことによって多様な形の平面や立体を組み上げることができる。「バッキーボール」は炭素原子60個が結合した分子構造のニックネームのことで、バックミンスター・フラーの名に因んでいる。本キットではサッカーボールのようなこの分子構造を一から組み上げることができるようになっている。

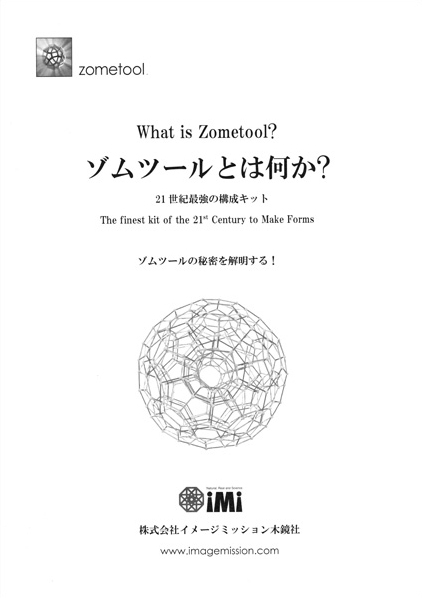

[Goods / インテリア]

イメージミッション木鏡社 / 1650円(税込)

テンセグリティ(Tensegrity)とは、「tensional(張力)」と「integrity(統合性)」とを掛けあわせた造語で、構造物の部材同士が触れ合っていないのに、張力によって構造体が維持されている状態をいうのだそうだ。本キットは木製の棒と輪ゴムのみのシンプルな構成で、説明書に沿って組み立てていくと、それぞれの棒が触れ合うことなく、ゴムの張力によって保たれる立体を作ることができる。組み上げていく楽しみ、立体に仕上げる時の驚きの展開、仕上がった立体の不思議な美しさ、繰り返し波のように訪れる楽しみは、凝り固まった脳の疲れをほぐしてくれるようだ。

書籍

[Science / 数学]

イメージミッション木鏡社 / 550円(税込)

先述の「バッキーボールキット」を含めた、「ゾムツール」の紹介本。その仕組みや歴史、実際の教育の場で役立てるためのアイデアまでが紹介されている初心者に最適の入門書。

[Science / 数学]

黄金比原論

美といのちの幾何学

マティラ・ギカ / 丸善出版 / 6380円(税込)

「黄金比」は自然界や伝統的造形に見られるが、これをなぜ美しいと感じるのか、明確に説明した書籍はこれまでなかったのだという。それを幾何学を通して考察、解説したのが本書。もともとの原書は、この分野の源流として位置づけられていながら、その難解さに翻訳がなかなか進まなかったが、この度適切な翻訳者を得て、入門者にもわかりやすい形で刊行された。それでも数式にはひるんでしまうが、美しい図版がそれを助けてくれそうだ。

[Science / 数学]

黄金比

自然と芸術にひそむもっとも不思議な数の話

スコット・オルセン / 創元社 / 1650円(税込)

縦と横の比率が1対1.618…という、最も安定し、美しい比率とされる「黄金比」。オウムガイの殻の螺旋や、ひまわりの種の配列、蜂の系統図、人体、太陽系の配列など自然界の事象の中に頻繁に現れ、パルテノン神殿やピラミッド、ダ・ヴィンチの「受胎告知」などの様々な建築や芸術作品にも取り入れられてきた。美しい図版とともに不思議な数、黄金比の謎を解き明かす。

[Science / 環境・エコロジー]

R・バックミンスター・フラー / 白揚社 / 6380円(税込)

宇宙船地球号の提唱者としても知られる科学者、バックミンスター・フラー(1895-1983)の遺作。ミクロからマクロまで、すべてが相互に調和する宇宙の不変の原理を数学・幾何学的なアプローチで解き明かし、エネルギー問題や環境汚染、人口増加、貧困など人類が直面する問題に応用するための戦略を示したデザインサイエンス革命。

[Art / アート・芸術]

エッシャー完全解読

なぜ不可能が可能に見えるのか

近藤滋 / みすず書房 / 2970円(税込)

エッシャーというと、目の錯覚を利用し、現実には存在しえない光景を描き出す、だまし絵の巨匠というイメージが強い。しかし一般的に見られる錯視図形と、エッシャーの作品との間には大きな違いがあるのだという。著者はその違いを自然さ、違和感の無さだとし、それを成立させるために、画家が仕掛けたさまざまなからくりを読み解いていく。科学的なその視点は、画家の思考過程を辿るようでもあり、謎解きの冒険を進めていくような楽しさに満ちている。