『Interview Archive』は、

過去の『Newsletter』に掲載されたインタビューです。

今回のインタビューは、2009年に行われたものです。

予めご理解のうえお楽しみください。

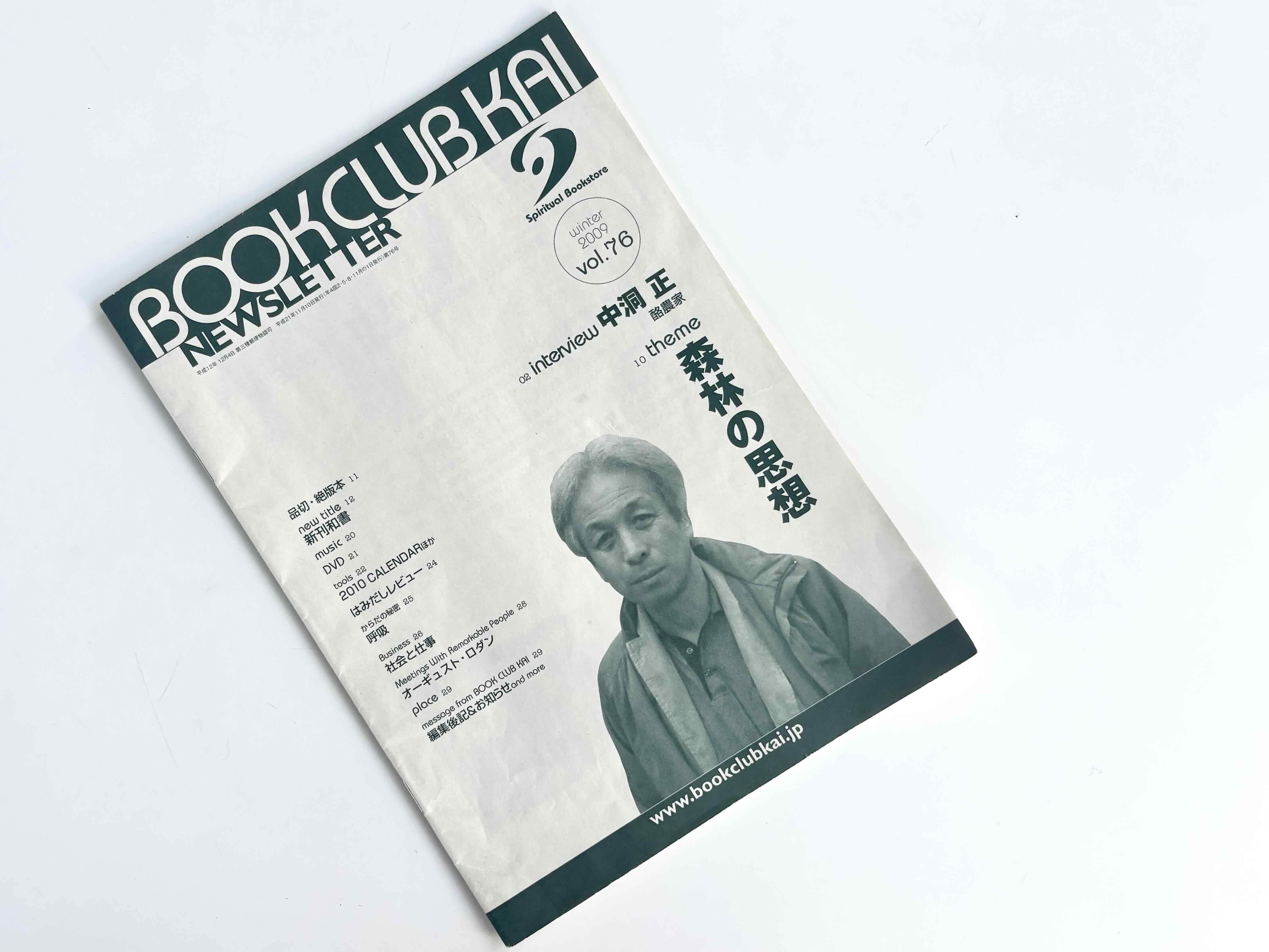

ARCHIVE #42

森林の思想 ー 自然と共生し、持続可能な社会を模索する ー

酪農家 / 中洞正

あらゆる情報や機能が都市部に集中し、行き詰まりを見せる今日の資本主義社会の中で、新たな生き方が問われる時代になった。ひたすら新しいものを作っては壊し、また作っては壊すという狂騒によって、生物としての人間は脆くなり、自然との距離も大きく広がってしまった今日は、人間の営みが真に持続可能な社会を作るための、大きな変革期であるといえる。さてここに、「牛の放牧」という原点に返り、人間にとって、そして家畜にとっても、幸福でおいしい牛乳の提供を模索し続ける酪農家がいる。中洞正氏、57歳(インタビュー当時)。30年間経営を続けてきた「山地酪農」の経験から得た知恵と、それが今日の社会にもたらす深い意義についてお話をうかがった。

中洞正さんは、牛を牛舎で飼うという、現在ほとんどの牛乳生産者が行っているやり方ではなく、「放牧」によって事業を展開する酪農家だ。国土の狭い日本という国で、いったい放牧など成り立つのか、と思われるかもしれない。その疑問を解決するキーワードは「山地(やまち)酪農」である。

「山地酪農」とは、平地ではなく、里山や山林を酪農の場として活用する方法。日本はなにしろ国土の7割が山林であり、しかも、国の大規模な植林政策の成れの果てとして、放置されたまま荒れた山林がふんだんにある。こうした空いた土地を利用し、しかも土地の再生と酪農の相乗効果を狙うのが「山地酪農」だ。

「私は最初、東京農業大学に在学中、猶原恭爾先生の山地酪農の考え方に影響を受けました。そして自ら牧場を経営するにいたって、牛にとっても自然にとっても、また酪農家、消費者にも、もっとも良い形の酪農形態を模索し、実践しなければならないと考えるようになりました。そして、とことん、山地酪農の可能性を追求する方向で動いてきたわけです」

猶原恭爾氏は、1908年生まれの植物生態学者。若い頃から、研究のために日本各地の山地を踏査し、あらゆる種類の草地に精通していたために、「草の神様」と呼ばれた人物である。長年の調査研究の経験から、「山地の土壌を安定させるためには、野シバが最適」という結論を得、そこからさらに発展して、「野シバを生育し、山地を有効活用するには、酪農が一番である」という思考にいたったという。後年は、自ら「山地酪農」の指導も行った。

中洞さんは語る。

「山地酪農の持続性は、主体草である野シバにその原点を見ることができます。野シバは、古来、日本の放牧地の主体草でした。天地からの自然な養分の供給のみで、人為的な肥料の供給なくしても、縄文、弥生の昔から営々と牛馬を養ってきた、日本型の放牧地は昭和30年代まで続いてきた歴史的背景があります。そのシバ型放牧地の復活をもって、持続型酪農を日本の山々に構築するという大きな使命が、山地酪農には課せられているのです。そしてその使命が果たされたとき、国民に真の安心安全な牛乳が供給されると共に、森林の復活のお手伝いができ、国産木材の供給も可能となり、アルプス地方の、あの牛と緑の牧歌的風景が、日本の山々のいたるところに点在して、病める都市生活者の癒しの空間ともなりうるのです」

「牧歌的」という表現があるが、牛がのびのびと放牧され、そこから得られる安全でおいしい牛乳を飲む生活は、まさに理想の生活のたたずまいそのものである。「牧歌的」という言葉にはノンビリとしたイメージがあるが、しかしこうした「理想」を追求していくためには、高度資本主義が発達した現代社会では、様々な課題も山積している。

「現状では、林業と酪農の接点は、全くない状況です。縦割り行政の弊害で、林業は林野庁、畜産は生産局畜産部(2021年に畜産局へ再編)で行なわれ、他の作物同様に、専業化での低コスト大量生産のみの偏重した行政指導が、林業との共生を阻んできました。ですから現在は、新たな価値観を備えた新酪農家の育成と、自然の野草でも飼育できる強健な牛の育成が急務となっています。それと同時に、消費者(国民)に対して、山地酪農が持つ価値を、正しく、効果的に伝える情報の発信が、大きなポイントになっていくでしょう」

さて、ここで、少し整理してみよう。林業の再生と酪農の再生、この二つを掛け合わせ、相乗効果によって生み出されるのが「山地酪農」だ。

「林業」側の事情から考えると、つる植物が繁茂したり、松くい虫が増殖したり、倒木が目立ったり、とてもではないが、価値ある用材を産出できなくなってしまった山々が、日本中いたるところにある。加えて、外材の輸入が日本の林業者に大きな打撃を与えた。こうした現状を打破するためには、付け焼刃な措置ではまったくダメで、およそ30年~50年先を見据えた、大きなスパンで物事を考える視点と対策が必要となってくる。しかしながら、当然、生活者としては数十年も待っていられないわけで、そこで森林に、乳牛を放牧するという、「酪農」との接点が生まれる。

どういうことかというと、まず、牛が森林の下草狩り/刈りをしてくれる。まさに下草狩り/刈り=舌草刈り、という図式だ。下草狩り/刈りは本来、たいへんな重労働であり、これがあるために林業の担い手が少ないという側面は否めない。肉体労働は尊いものだが、しかし、あきらかに無理のある仕組みの下での過酷な労働は、生産性もモチベーションも共に奪ってしまう。しかし、それを牛がやってくれるとなれば、大いに省力化されるわけである。

しかも、下草狩り/刈り=舌草刈りによってきれいに整地された森林は、間伐や枝打ちといった、その後の行程が格段にやりやすくなる。餌も自給ということになるから、餌代もかからず、糞尿処理作業も牛舎に比べてはるかに軽減される。牛は山の傾斜をまったく厭わず、寒さにも強く、基本的に昼夜24時間、放牧が可能だから、管理もさして困難ではない。

こうして林業者は、山地酪農の考え方を基にした「森林と共生する酪農家」となり、自然の恵みのみで得た、安全でおいしい牛乳の生産者となる。

「山地酪農」の試みが日本各地に広がっていけば、この不況下にあって、新たな雇用を生み出す可能性もある。それは、これからの世代に対する義務ですらあると中洞さんは言う。

「金銭もふくめ、物質的な豊かさだけを求めた、今までの経済システムの崩壊がすでに起こっております。自らの子孫の生活すらままならぬところまで自然が崩壊している現状を、私たちはもっと深刻に受け止めなければなりません。そのことをベースにこれからの経済のスキームを考えれば、山地酪農の経済的可能性は大いに期待できると考えます。肉体労働のない労働価値の偏重は、人間性を疎外して、病める国民を多く輩出してきました。これは国家の存亡にも関わる重大事であります。さんさんと降り注ぐ太陽の下、森林や他の植物が排出する、清涼な空気を体内に容易に取り入れることの可能な、自然環境下の肉体労働は、それ自体が国家構成の、重要な国民の創造に繋がります。このような産業を国家が推奨しなければなりません。

地理的に国家の7割弱も占める山地にこそ、そのベースとなる環境があります。これは重要な国家的財産であります。これを活用しながら雇用を生み出すことは、次世代のためにも、今、我々に課せられた大きな課題でしょう」

中洞さんの「山地酪農」でもう一つ重要なポイントは、「家畜福祉」という視点だ。日本の酪農は、昭和36年の農業基本法制定以来、大量生産によって安価な牛乳を供する方向にシフトした。その結果、のびのびとした放牧から、狭い牛舎で生きることを余儀なくされた牛たちには、過剰なストレスがかかり、結果、短命化や弱体化を招いたわけである。

世界的な潮流としては、近年、家畜のストレスを軽減し、家畜を人間同様、喜びや悲しみの感情を持った生き物として愛護しようという機運が高まっている。例えば、EUでは1997年にアムステルダム条約調印によって、「家畜は単なる農作物ではなく、感受性のある生き物 Sentient Beings」であると明確に定義された。また、イギリスでは政府設置の委員会の調査、提唱によって、家畜に対して「福祉」の視点を導入し、1993年に以下の「5つの自由 Five Freedoms」が提起されている。

(1)餓えと渇き、栄養欠如からの自由

完全な健康と元気を保つために、新鮮な水と食事が確保されなければならない

(2)不快からの自由

避難場所と快適な休息場所を含む、適当な環境が確保されなければならない

(3)傷み、障害、病気からの自由

病気などの予防と迅速な診断、および処置がなされなければならない

(4)正常な行動ができる自由

動物が動くことができる十分なスペース、適切な施設、および同じ動物の仲間が確保されなければならない

(5)恐怖や絶望からの自由

精神的苦痛を回避するための条件が確保されなければならない

このように「家畜福祉」という点から考察してみても、「山地放牧」が、理にかなった酪農の方法であることはよく理解できる。

「福祉」の視点といえば、ことは家畜や牛に限らない。それこそ、現代に生きる我々にとっても、根本的な問題とつながっている。全世界的な地球環境の危機、不況などを背景に、多くの若者は、ある人は引きこもりとなり、ある人はニートになり、格差社会と就職難の渦中に放り込まれて、将来に対する希望をまったく持てずにいる人々が、いかに多いことか。

「自然界の中の一生物でしかない人間が、その自然から引き離された結果として、様々な現代病、都会病は発生しています。これは、対処療法的治療で治癒するものではありません。人間が自然の中の一生物であるという自覚と謙虚さを持ち、動植物と触れあうことによってのみ解決できることではないでしょうか。

風景と動植物からの癒しを受けながら、同時にそこそこの謙虚な経済活動もできるという山地酪農が、そのような、希望を持てずにいる若者たちの受け皿として機能すべきです。私の場合は計画性がなく、場当たり的に対処してきたという反省があり、そのためかなりの無理や無駄が発生しました。ただその経験は、同時に恩恵として、自分の血となり肉となりました。しかし今後の若者に対しては、そのような無理、無駄を省き、効率よくその技を身につける手法を考えなければならないと思っています。学校や塾のような仕組みを作り、システム的に技を身に着ける機会を、今後は作ろうと考えております」

人間が、自分自身が作り出したシステムに逆に拘束され、主体性をまったく発揮できずに疲弊していく姿を「疎外」と呼ぶとすれば、現代は「疎外」がピークに達した時代であると言えるだろう。「ビルド・アンド・スクラップ」の経済成長モデルはすっかり行き詰まり、しかしそれに変わる低成長時代の代替案は、少なくとも国家的な規模、全国民的な規模ではまったく構築できていない。自然と共生し、また、サステナブルな社会の実現のためには、いったい、どこから手を付けたらいいのだろうか?

「“ビルド・アンド・スクラップ”は、鉄鉱石、セメント、石油など、有限な地下資源を浪費して成り立ってきました。次世代を担う子孫の生命を考えれば、このような経済システムが助長されることはなかったと思われます。昔の林業従事者は森の木を伐採するときは、必ず“山の神”にお神酒を献酒して、敬いました。これは大自然が人間の生活に直接関わっていて、自然に生かされているという、謙虚な価値観から生まれたものでしょう。

謙虚な経済的価値観をもって森に接していれば、森は永遠に人間の生活に必要な物質を供給してくれておりました。その森の生産価値は、今の時代でもまったく変化はありません。それを理解して、いかに人間が森と共生するかでしょう。山村労働力がなくなった現状を鑑みれば、それを活用できる乳牛を利用した森(里山)の活用は、緊急に取り組まなければなりません」

第三次産業の肥大と、都市部への情報集中、機能集中は、もはや限界に達している。今後は、ライフスタイルのレベルばかりでなく、個々の人々が生き方を根本的に考え直し、また、産業構造とその仕組み自体を大きく方向転換させることで、自然への畏怖の感情をベースにした、本当の意味での持続可能な社会を作っていくことが必要になる。

最後に、中洞さんからメッセージをいただいた。

「今後は、第一次産業が経済の基本となっていることが絶対に必要です。都市生活者も農業ができて、多くの国民が食料の自給ができるような国づくりが求められるでしょう。本来、食料と水と空気があれば人間は生きられる。そして、今の日本酪農は、まさに革命の時です。若者よ!志士たれ!」

中洞正

Tadashi Nakahora

1952年岩手県宮古市生まれ。酪農家。東京農業大学客員教授。東京農業大学農学部在学中に山地酪農に出会い、1984年、岩手県岩泉町に入植。24時間通年昼夜型放牧、自然交配、自然分娩など、山地に放牧を行うことで健康な牛を育成し、そこから生産された牛乳を加工販売して、牛乳の川上から川下までの技術の元に中洞式山地酪農を確立した。現在はその経験を活かし、酪農の新たな方向性を示すべく、各地の牧場作りを支援する活動を展開している。著書に『幸せな牛からおいしい牛乳』(コモンズ)、『黒い牛乳』(幻冬舎メディアコンサルティング)。

関連書籍

黒い牛乳

中洞正

幻冬舎メディアコンサルティング

814円(税込)

なぜ牛乳は、ペットボトルの水より安く店に並ぶのか? 消費者の側からは、なかなか知ることのできない、日本酪農の現状を伝える本書。牛乳パックに描かれるイメージそのままに、通年昼夜の放牧酪農を営む著者が、国土の7割を占める山地を放牧によって有効利用するという「山地酪農」について語る。衰退の道をたどる森林・林業問題をも視野に入れた、持続可能な社会への画期的な試みを提案。

幸せな牛からおいしい牛乳

中洞正

コモンズ

1870円(税込)

自然放牧酪農家が教える、おいしい牛乳の秘密。牛乳の味わいは、牛の状態、牧場の環境によって驚くほど違ったものになる。広い牧草地で毎日太陽の光を浴びて、食べたいときに食べ、寝たいときに寝る。そんな心身ともに健康に暮らす幸せな牛たちがつくる牛乳は、自然のエネルギーに満ちあふれた味となる。長年の経験から導き出された理想的な酪農の形や牧場の作り方も学べる。

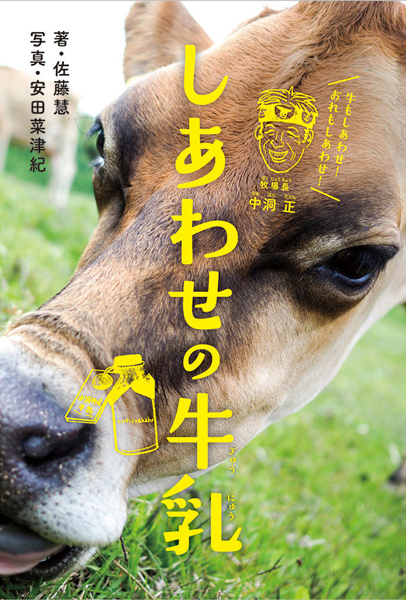

しあわせの牛乳

佐藤慧 著、安田菜津紀 写真

ポプラ社

1980円(税込)

なかほら牧場は一年を通して牛が山で放牧されている、なかなか見られない牧場。自然の野シバを食べ、のんびり自由に生きる牛からいただく牛乳のおいしさに多くの人が驚くという。本書は、世界的にも希少な山地酪農を実践するなかほら牧場へ3年にわたり通った著者が、中洞正氏がなぜこのような牧場をつくったかを伝える。児童文芸ノンフィクション文学賞受賞。