『Interview Archive』は、

過去の『Newsletter』に掲載されたインタビューです。

今回のインタビューは、2011年に行われたものです。

予めご理解のうえお楽しみください。

ARCHIVE #43

人間にあらざるもの日本の霊性を生きる

作家 加門七海

作家として、フィクションのみならず、神社仏閣や不思議スポットを訪ねる「うわさの神仏」シリーズなど、

オカルト、風水、民俗学などを包括した幅広い執筆活動を展開する加門七海さん。

どの著作にも共通しているのは、日本の風土と伝統への限りない愛情と、霊的なものごとに対するしなやかで強い視線だ。

いま、私たちの日常はどんな状況にあるのか? その中でいったい、どう生きていったらいいのか? お話をうかがいました。

加門さんは、神霊もしくは心霊、怪談、神社仏閣などをめぐる著作を数多く世に問うてきたわけですが、いわゆるオカルト的なものに対する関心は幼い頃からお持ちだったのでしょうか?

しばしば、「きっかけは?」という質問を受けるのですが、特にこれというものはないんです。ただ、物心ついた時からおかしな目にはよく遭っていたようで、後に親から、「おまえ、あの時はあんなヘンなこと言って」という話は聞かされていました。

例えばある時、いきなり火が点いたように泣き出し、窓のところを指差して、「あそこに鬼がいる」と言ったというんですね。言葉もほとんどしゃべれない時期だし、親にすればそもそも「鬼」なんて言葉を教えた憶えもないと。

ですから、幼稚園に入ったら、すっかり問題児扱いです。「誰もいないところでしゃべってるんですよ!」とか(笑)。 私はごく普通に話しているつもりだったけど、もしかすると相手がいない状況だったのかもしれませんね。私自身はぜんぜん記憶がないのですが。

「おかしな子だ」ということで、周りからネガティブな反応をされるようなことはありましたか?

幼少期にはあまり感じませんでしたね。私が育った東京の下町では、ドメスティックな迷信のようなものがいまだに根強く残っているんです。近所のおじさん、おばさんも、「そういえばあの時、こんなことがあったよ」という不思議なエピソードの一つや二つは持っていて、だから地域に許容量があるんですね。共同体の中での了承事項として、心霊的なものに対する許容量が広い所で育ったのは幸いでした。

ただ、中学や高校に進むとやはり出てきます。「こいつ、アタマおかしいんじゃないの?」という扱いを受けるし、それ以上に、頭ごなしに「そんなもの、存在するわけがない」と決めてかかる人が多くて、反撥を感じました。と同時に、そちらの側が大多数だとなると、「じゃあ、自分の見ている世界って何なんだ?」と不安になってきますよね。そんなことをきっかけに、ある意味、勉強を始めたのも事実です。仏教や神道、精神世界系の本を読んでみたり・・・。私が中学生の頃は、ちょうどUFOやピラミッド・パワーのブームだったので、その手の雑誌や、「心霊写真特集」なんていうのを買ってきて、俄然、そちらの世界にシンパシーを感じたりしていました(笑)。

美術館の学芸員をされていた加門さんが、作家デビューをし、いわゆるオカルト系のルポルタージュといいますか、そういうものを書かれるようになった経緯を教えていただけますか?

私はデビューが『人丸調伏令』(朝日ソノラマ)というジュブナイルで、まともな、と言ったら大いに語弊がありますが(笑)、青少年向けの伝奇アクションを書いてそれで一生食べていきたいと思っていたんです。ところがノンフィクションのほうで『平将門魔方陣』(河出書房新社)を最初に書いて、編集者さんたちとお化け話に興じていたら、「その話を書いてくださいよ」ということになったんですね。するとなぜか、そちらのほうが受けてしまった。

フィクションではなく、自分自身の体験などをオープンにしたわけですから、当初はそれこそバッシングも強かったです。でもここ10年くらいは、ニューエイジやパワースポットが流行ったおかげで、その声は小さくなってきたように感じます。

その10年の読者の変化というのは、ある程度、私たち日本人全体の変化というか、縮図でもあると思うのですが、どのように受け止めてらっしゃいますか?

私の本の読者、ということではなく、あくまで一般論として言いますが、一つは実話怪談の需要が紙媒体で明らかに増えました。テレビで取り上げることが少なくなったのと対照的ですね。最近はちょっと飽和状態で質も下がっていますが、パワースポット・ブームと同じように実話怪談も盛んになりました。ただ私が気になるのは、両者が乖離しているということ。だいたい神社などが好きな人は「幽霊を見るなんておかしい、次元が低い」と言う人が多くて、逆に実話怪談好きの人たちは、神仏の話になると線を引いちゃうんです。ヘンな話、神様を見る人はお化けも見ると私は思うんですよ。両者とも、「自分たちが関わったもののほうが上である」という選民意識があるような気がして、そこがちょっと嫌ですね。

「幽霊が見える」ということを問題にする場合、「見える」人と「見えない」人がいますね。そこから偏見や決めつけ、行き違いなどが生じると思うのですが、なぜ人によって違うのでしょう?

よく「ラジオの周波数を合わせるようなもの」という言い方をする人がいますね。幽霊が「見えない」人は、現実のみに合わせているのであって、「異界チャンネル」に合わせる人もいるんだと。その切り替えが自在にできたりすると、職業として能力者になれるのかもしれません。私は、身長差に似ているな、と思うんです。塀の向こう側に花が咲いているとして、背の高い人にはその花は見えて、低いと見えない。言ってしまえばそれだけの差ではないのかと。

それから、霊能者と宗教者は違う、ということにも気をつけたほうがいいですね。霊能者というのは、「足がすごく速い」とか「眼がとてもいい」というのと同じで、そこに「人格」がプラスされる場合とされない場合がある。宗教者は神仏に寄り添うことで何かの力を賜る人たちですよね。でも霊能者は、生まれながらに身体能力に恵まれているとか、つまりスポーツ選手みたいなものだから、人格者とは限らない。それでも当てるのが霊能者です。今の日本は、みんなストレスが溜まっていてグチを聞いてほしい人が多いので、多少腕は悪くても穏やかに聞いてくれる人がいいようですね。そんな需要が霊能者を宗教者まがいにしてしまって、おかしくしている面もあると思います。

霊能はあくまで一能力ですから、そのスキルを磨く過程で、様々なケースに遭遇し、その中で人格が鍛えられていく霊能者もいる。そう考えるといいと思います。

霊能者の能力が高いとか低いとか言われますが、その違いとはどのようなことでしょうか?

見分け方ですか(笑)? よく人から「町にいる霊能者や占い師の何割が本物なの?」と聞かれますが、私は「みんな本物だと思います」と答えています。だって、普通の人より勘が良くなかったら、少なくともその商売は続けられませんよね。でもまさに、その中身は玉石混交で、それが人によって差があるというより、むしろ一人の中で、玉の部分が多い人もあれば、石だらけの中にチラチラと良いものが入っている人もいるということだと思っています。

あと、数学と国語能力の問題というのがあると思います。能力自体は、数学なんです。つまり、もともと基礎能力を「1」持っている人が、スキルを「2」身につけたら、アウトプットして出てくる能力は「2」になると思います。基礎能力「2」の人が「2」身に付けたら「4」ですね。「5」なら「10」。掛け算ですよ。ということは、残念ながら基礎能力「ゼロ」の人は、どんなにスキルを磨いてもずっとゼロなんですね(笑)。そういう意味で、プロの霊能者は、勘を研ぎ澄ます修行は必要なんです。

国語力の問題はといえば、例えば「茶托」が見えたとして、それを「赤くて丸いもの」といっても間違いではないけれど、「赤い菊の模様が付いた皿」というところまで言えたら、そちらのほうがいいわけです。ヴィジョンの明確さと同時に、見えているものをいかに言語化して正確に伝えられるかが問われる。「茶托」という言葉を知っていたら、もっといいですよね。だから左脳も大切なんです。日本人は虫の声や楽器の音を左脳で分析する、つまり、言語として認識してしまうと言われますが、霊能力にも左脳的強さが必要なんですよ。

私は霊能者にインタビューする時、とにかくいつもしつこく聞くんです。「女の人が見えました」と言われたら、「どんな女の人?」「何歳くらい?」「髪は?」「服装は?」「化粧してる?」とか細かく聞いていく。こちらから情報を出してはダメです。そうやって聞いていくうちに、言語化できていない人も、だんだん思い出しながら言えるようになってくる。最後に「その人なら知ってる!」となるか、「覚えがないなあ」となるかはケースバイケースですけどね。しかし、そういったやりとりは霊能者のトレーニングにもなるんです。聞きに行く側も、それくらい注意深くあるべきだとは思いますよ。

加門さんは、多くの霊能者の方へインタビューをされていますが、その際、「こんな人は取り上げない」「書かない」などのルールがありましたら教えてください。

「なんでもできる」と宣言する人、それから教団を運営している人は書きません。その方の能力や良し悪しは別ですよ。教団は、自分が思ったことを率直に書いた時、信者さんのクレームが面倒だという単純な理由もあります(笑)。あとは人間同士ですから、普通に合う・合わない、好き・嫌いはあります。

取材のみならず嫌だなと思うのは、聞いてないことを言う人です。「いま、あなたに憑いていた霊を祓ってあげました」とかいう人がけっこう、います。これってマナー違反だと思うんです。それはプライパシーであって、覗き見したのと変わらない。質問者の側が「なにか憑いていますか? 最近、体調が悪いんです」と聞いて初めてそういう会話は成立するべきもので、霊能者の側から言うべきではない。カーテンの隙間から洗濯物が見えたからといって、「早く片付けなよ」と言うのと同じくらい失礼な行為で、そういう人はとても信頼できません。

霊能者の側、そこに相談に行く側、どちらにも様々な問題がありそうですね。

その通りです。いまの日本は、世界的な水準でいうと、相当情けない状況だと思います。占い師や霊能者に頼る普通の人は、最初に会った人のファースト・インパクトで「この人、すごい!」と、すぐに思い込んでしまうんですね。これがたとえば台湾だと、何軒もハシゴするのが当たり前。加えて、OLが、「朝、上司と喧嘩した。午後はどうしよう」と、昼休みに占いに行くような環境があります。需要が高く、ポピュラーなので、「あの占い師は、当たる」「あれはダメ」という情報の広がりも早いため、当たらない人はすぐに淘汰されてしまいます。だから、全体のレベルがかなり高い。実際、「日本に来て商売したらすごいのに」と思う人が街角にゴロゴロいますよね。

日本はそういう社会性が希薄で、霊能者がスキルを磨く機会もない。だから、霊能者個人が、ダイレクトに神様に通じていく、つまりタテの関係しかないんです。そして、己の「上」にいる神様がどの程度の存在なのか、それも確かめようがない。

沖縄には今も少し残ってますが、日本本土にもかつては審神者(さにわ)のような存在がいて、トランス状態に入った巫女のご宣託が本当に神の言葉なのかどうか、真贋を判断する機能がありました。修行体系や勉強する体系があったんですね。しかし今は、そうした審神者役を務める人もいなければ、師弟関係もありません。能力者同士が交流してマナーやルールを学んだり、育てたりする機会もない。だから、本当に能力があり、人を救うことができる霊能者と、精神的に病んでしまった能力者との区別が付かなくなったりしています。情報がないんだから、当然です。

霊能者も人間ですから、能力を高く評価されたい、という気持ちは当然あると思います。良くない意味で我というのと、良い意味でのアイデンティティや個性。その我とアイデンティティの違いとは何だと思われますか?

孤立しているから「我」になるんですね。私はほんとに「個」で立てる個性なんてないと思っていて、すべて社会的なつながりの中にあると思います。例えばいま、私たちは喫茶店にいますが、ここにあるこれが灰皿で、こっちはコーヒーカップで、という「個」が見えます。でも両方陶器であり、喫茶店の備品であるのは変わらない。個性ってそのくらいのことじゃないですか。だから、他とのつながりを意識できる人、あるいは自分の社会的な役割を客観視できる霊能者なら「個性」と呼んでもいいかもしれません。でもこのコーヒーカップが道の真ん中に落ちていたらおかしいし、孤立している、使い道がない。そういうのが「我」なのかな、と思います。

さきほど台湾と日本の違いの話が出ましたが、なぜ日本はこうなってしまったと思われますか?

まずは明治維新ですよね。当時の指導者たちが、ひたすら西洋列強に追いつき追い越すことにばかり血道を上げて、「日本の文化すべてがダメだ」という意識が支配的になってしまった。その結果、例えば「虫の知らせ」のような、普通の人々のささやかな勘のようなものも「迷信だ」と排除され、出口王仁三郎の大本教をはじめ、市井の能力者が弾圧されました。そうやって国家神道的に霊的なすべてを天皇に集約し、戦争に突入していく課程で、再びいろんな神々を下ろす霊能者が弾圧されました。神国日本として戦っている脇で、横町のお稲荷さんが「この戦は負ける」なんて言い出しては困るわけですからね。あまり歴史には出ませんが、これはもうひどい弾圧でした。でも、そうまでしたのに、結局、天皇を神といただく国家が第二次大戦で敗けてしまった。そこでまた、大きな崩壊が起きたんです。

そもそも日本って、先進国といわれる国の中では、かなりヘンな国でしょう? 長野オリンピックの開会式で、諏訪の御柱祭の儀式が行われたり、相撲取りや藁をかぶった子どもたちが出てきたりして、知人などは「いったいどこの後進国だよ、恥ずかしい!」なんて憤慨していました。でも、私はいいと思うんです。もちろん、そうした特異さが国際的な軋轢になっている面もあるでしょうが、私はそこに辛うじて残っている日本の美点と希望を見いだします。

加門さんの著作を拝読すると、本当に日本と日本文化がお好きなんだな、と痛感します。

だって、生まれた場所ですもの。日本が好きだし、アジアが好きです。私は「日本にはこんなにすばらしい文化と伝統があり、こんなにたくさん面白い場所があるのに、知ろうとしないなんてもったいない!」ということを書いているつもりです。昔のような村落的な共同体を取り戻すのはムリだと思いますが、今という時代の中、どうやって過去の叡智を次世代に伝えていくか。まあ、私は本に書くか、こういう機会にお話しするしかないんですがね・・・。

最近はあまり聞きませんが「お天道様が見ている」という感覚は大切にしたいですね。誰もいなくとも、畏れ多いなにかが見ていて、それに恥ずかしくないように生きようという倫理観ですね。「井戸に腰掛けるとバチがあたる」という教えだって、その「腰掛けちゃいけない」の中には、「井戸の神様が怒るから」ということのほかに、落ちたら危険だから、ヘンなものを落としたら生活用水が汚染されるから、などさまざまな要素が含まれているわけです。でも、そこから神を取ってしまったら、「危険じゃなかったら乗ってもいいのね」となる。それはやはり違うでしょう。だらしないし、見苦しい。民間宗教というのはすがるだけではなく、自分の姿勢を正すためのものでもあるんです。

私は、それこそ日本の歴史や伝統について、本を読んだり、いろいろな場所に行ってみるということのほかに、本当は「語り部」が必須だと思うんです。それぞれの地域に、昔あそこであんなことがあったとか、こんな言い伝えがあるとか、それはやってはいけないとか、そういう生きた知恵は、やはり人の口から語っていくのがいちばんですから。

加門さんご自身は書き手であるわけですが、いまおっしゃった「語り部」的な役割を果たそうという意識がありますか?

最近、ようやく出てきました。ずっと「知りたい」「教えてほしい」で来たわけですが、そろそろ、自分が教えられることであれば、人に教える側にもまわる年齢かなと思っています。一昨年出した『お祓い日和』(メディアファクトリー)などは、お祓いの作法や実践について書いた本です。

私、ゆくゆくは因業ババアになろうと思っていまして(笑)、とにかく口うるさくて、人を叱りつける、説教する存在になろうと考えています。そのためには、もっと強くならないといけませんけど。

最近気になるんですが、パワースポット・ブームをはじめ、スピリチュアリティ関連の本などを見ると、「愛」「成功」などのワードが溢れていて、とにかく非常にポジティブなんですよ。でも、ポジティブなだけでいいの?と、思ってしまうんです。

そこになにか謙虚さのようなものが欠けていると?

そう、謙虚であることは、非常に重要だと思います。あるいは畏怖の念ですね。パワースポットで言えば、女の子が恋愛にご利益があると言われる今戸神社によく行きますが、きゃっきゃと浮かれているわけですね。それは可愛らしい風景ではあるけれど、「ここに神様がいるということがわかってる?」と。「はしゃぎすぎたらバチがあたるかもしれない」という感覚があったら、身だしなみから歩き方から、全部変わってくるはずです。ある種の恐怖教育ですね(笑)。でも、お賽銭でご利益を買っているような感覚を持っているよりは怖がる方がいいですよ。そもそも日本の神様は怖い。バチは当てるし、祟るし、ときには命を奪うんだということは知っておいてほしいんです。自分がお祈りする相手の性格も知らないなんてダメじゃないかと、やはり誰かが言わないといけないですね。

お話をうかがっていると、生きていることの価値をどこに見いだすかということや、あるいはどこに幸せを感じるかということにもつながっていくような気がします。

私自身は幸せのハードルがとても低いんです。幸せというとプラス値が高い感じがしますけど、私は「不幸にならない」で充分です。そして「おだやかに生きようよ」と思います。この日本という国にいて、神社でホッとするでもいいし、きれいな景色で和むでもいい。私は山登りが好きなんですが、清流を見ただけですごい至福感に包まれます。そういう感覚を、もっと多くの人に感じてほしい。神社に行ってお祈りする前に、「この場所、なんだか気持ちいい」と思ったら、それだけでもう、幸せをもらっているんですから。

人間、どんな不幸があっても、息を引き取る瞬間に、「よかったな」「よくやったな」と思えたら勝ちじゃないかな。「おもしろい人生だったな」「まあまあだったじゃないか」というプラスの言葉が最後、心に浮べば、それは幸せだと思います。

山登りはもうキャリアが長いんですか?

けっこう長いですね。以前は高い山、大きな山に挑戦していましたが、最近は日帰りのできる東京近郊の山が中心になりました。あまり高くない山のほうが、近くの里山の生活を見ることができて、そんな楽しみもあるんです。

そもそも山登りをするようになったきっかけは、山の上に神社があるからなんです。登らないとお参りできない、だったら登ろうと。日本では、ほとんどの山に神社があり、そしてどんな山にも必ずお地蔵様や祠があって、きれいにしてある。ほんとにすごい国だなと思います。でも、せっかくそういう国に生まれたのに、いっぽうで、たいへんな崩壊の危機にも瀕している。日本が本来持っている豊かな霊性を捨てて、合理精神だけでなんとかしようとして行き詰っているのが現状だと思います。

そんな状況の中で、スピリチュアルなものや霊的なものに関心を持つ人、または自分にそうした能力があると考えている人は、実は増えている印象があります。そこには間違いや傲慢さもあると思いますが、しかし変化の芽を摘んでしまわないためには、どうしたらよいのでしょう?

ニューエイジの世界では「アセンション」とか言われてますね。それを信じるまでは行かないにしても、人間の精神的な質が変わる時期は来ると思います。個人的な希望としては、それは世界の終わりなどではなく、ある日みんなが、それこそお化けを見られるようになってしまうとか(笑)、そっちが世間の常識になればいいと願ってます。それこそいま、霊感のある子が増えているわけですし。

ただその時、神がかり的になる人ばかりで、審神者のような存在のスキルとテクニックがなかったら、単に世の中に狂人が溢れるだけになってしまう。そこをどうするかが問題ですね。

いずれにしても、修行とまではいかないにしろ、感性を研ぎ澄ます鍛錬はしたほうがいいと思います。また、世界と自分とのバランスも取れるようにしていかないと。

機会はあらゆるところに転がってます。本や社寺はもちろん、動物や自然のありよう、あるいはふとした友人の話とか。そういう機会をどう捉えていくか、そこから何を汲み取るかが大切だと思います。

霊的なものというのは、だいたい盲信してしまうか闇雲に否定するか、二極に分かれます。そこを粘りづよく思考して、否定している人たちは「あるかもしれない」と一歩踏み出してみる。すると、おもしろいことがわかるかもしれない。逆に、肯定的な人は、すべてを真に受けずにちょっと立ち止まって観察してみる。そうすると、もっと真実に近づけるかもしれません。

自分が考えたことを外に出してみる。たくさんの人の意見を聞いてみる。そうやっているうちに意見がバラバラすぎてわけがわからなくなったら、また一人で考えてみる。そんなことの不断の繰り返しが、ある意味、すでに修行でしょう。

私はそういったバランスの良い人が増えて、本来、とても豊かな日本の霊性が良い方向に解き放たれて、温かい世の中になればいいと、切に願っています。

さて、これでテープを止めますが、加門さんはいろいろ霊的な経験をされていると思いますので、文章に書けないような体験談を教えていただけますか?

それじゃ、今からとっておきのお話を始めましょうか(笑)。

加門七海

Nanami Kamon

東京都生まれ。多摩美術大学大学院修了。美術館学芸員を経て、1992年に『人丸調伏令』(朝日ソノラマ)で作家デビュー。オカルト、風水、民俗学などを包括した小説やエッセイなど幅広い執筆活動を展開する。著作に『お祓い日和』『心霊づきあい』(メディアファクトリー)、『もののけ物語』『怪談徒然草』(KADOKAWA)、『うわさの人物』『怪のはなし』(集英社)、『祝山』(光文社)、『平将門魔方陣』(河出書房新社)、『大江戸魔方陣』(朝日新聞出版)など多数。

関連書籍

加門七海の風水探見

エクスナレッジ

1870円(税込)

古代~現代の都市・住宅設計から方位・家相・呪術・マジナイまで。加門七海流・風水入門の決定版。古くから帝王や権力者に重用されてきた「風水」。それは、「人々の暮らしを守り吉(よく)するための業(わざ)」である。富士山・江戸城・紫禁城・首里城・京都御所・松江城・久能山東照宮・皇居・香港上海銀行・ソウル・安東・平壌・東京都庁舎・フジテレビ・東京スカイツリー…古今東西に息づく風水の謎と魅力を、加門七海が縦横無尽にあぶり出します。

一転、番外編「加門七海の悪風水探見」では、風水・家相的に悪いとされる条件を著者自らギチギチに詰め込み、一級建築士とコラボして「最凶風水住宅」を考案。各種条件や間取りはもちろん、地形を含む配置平面図・立面図・外観までも大公開。―出版社紹介

呪術講座 入門編

KADOKAWA

1815円(税込)

現代日本においてもリアルに潜在する呪術世界。式神、眷属、言霊、結界……プロの呪術師が暗躍する超常的な世界だけに、素人が遊び半分で手を出せば危険が伴うこともあるという。古来より受け継がれる呪術・マジナイの基礎知識、気をつけておきたい心得や作法、緊急時に役立つ危険回避術まで、穢れを祓い清め、お守りや幸いを身につけるための初心者向けの実用書。

呪術講座 実習ノート

KADOKAWA

1870円(税込)

星座占い、風水、五行思想など、占い、マジナイは古来より衣食住に影響を与えてきた。しかし、実際に呪文を唱えるほど能動的に動く人は多くないだろう。心霊関係に精通する著者は、日本と海外に伝わる占い、マジナイを真面目にやってみて、記録することにした。果たしてその成果は? 日常に新たな視点をもたらし、生活にリズムや刺激を与えてくれる呪術講座。

陰陽師の日本史

宝島社

1320円(税込)

藤原道長、平清盛、足利義満、徳川家康…時の権力者を支えた闇の力の系譜。呪術師たち1300年の歴史。森羅万象を読み解く陰陽道の占術と呪法を徹底解説。 ―出版社紹介より

神を創った男 大江匡房

笠間書院

2860円(税込)

平安時代後期、優れた学者・歌人・官僚として三代の天皇に仕えた大江匡房(おおえのまさふさ)。歴史上では知名度の低い、目立たない存在ながら、日本古来の呪術・風水・民俗学に造詣が深い著者は、彼の周りでうごめく鬼、土蜘蛛(つちぐも)、御霊(ごりょう)、傀儡(くぐつ)、占い、呪術、陰陽道の怪しい影に気づき、10年以上の時をかけてその正体を追い続けたという。本書では天才的魔術師としての匡房の生涯、そして後世の文化や信仰にはかり知れない影響を与えた驚愕の仕掛けの数々が鮮やかに紐解かれる。最終章では、言霊を自在に操る匡房が遺した最大の謎、予言詩『野馬台詩』の解読に挑んだ渾身の大江匡房伝。

お咒い日和

KADOKAWA

704円(税込)

知識があれば効果が得られる。超えてはいけない一線の手前で踏みとどまれる。そして、一線をこえることも、できるかもしれない。海女が身につけるドーマンセーマンのお守りの意味、神社の御幣が麻である理由、羽織の組紐に込められた思い、マタギや日本酒醸造元や宮大工などの伝統的職業の方々が大切にしている儀式、かごめかごめや影踏みなど、わらべ歌に秘められたものとは。ふだん何気なく話している言葉や見かけるもの、お守りと思っているものや作法や所作などが、実は呪いにつながっているとしたら。

数宇多くの文献と民俗学知識とフィールドワークにより、お咒いの実態を明らかに。

うわさの人物

神霊と生きる人々

集英社

715円(税込)

心霊や神仏に関わる霊能者や宗教者など9人の生の言葉を集めたインタビュー集。オカルトや心霊関係に精通する著者自身の軸のブレない姿勢も、霊的な世界と向き合う上でのヒントとなる。読み進めるほどに、目に見えない世界とともに生きることは特別なことなのではなく、日々の暮らしと密につながっていることに気づかされる良書。

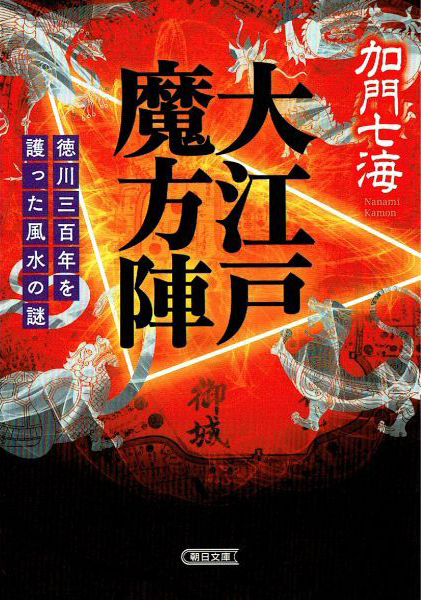

大江戸魔方陣

徳川三百年を護った風水の謎

朝日新聞出版

748円(税込)

栄華を誇った徳川三百年の歴史の裏には、呪術師たちが江戸の町に張り巡らした、日本独自の風水術があった? 都下に眠る結界の全貌を読み解く、驚愕と興奮の歴史読み物。「都庁を風水する」を新たに加えた待望の復刊。続編ともいうべき『東京魔方陣』と併せて読むと、さらに首都の景色が違って見えてくるかもしれない。

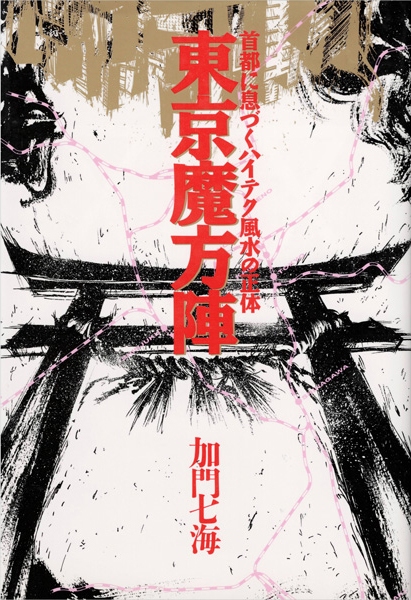

【used】 東京魔法陣

首都に息づくハイテク風水の正体

河出書房新社

1760円(税込)

1867年徳川幕府崩壊以後、都市計画の名のもとに行われたのはハイテク風水を駆使した新たな魔方陣の完成だったという。東京は、本当に日本の首都なのか。いまも我々のまわりに張り巡らされる秘められた呪術の封印を解き魔都東京の未来を予知する。『大江戸魔方陣』続篇。

※古書のため価格を変更することがあります。傷、シミ、折れなどがある場合があります。返品交換不可とさせていただいております。予めご了承ください。