『Interview Archive』は、

過去の『Newsletter』に掲載されたインタビューです。

今回のインタビューは、2014年に行われたものです。

予めご理解のうえお楽しみください。

ARCHIVE #44

“発酵”する未来へ 互いを生かす日本独自の営みに学ぶ

糀屋本店女将 浅利妙峰

いまや世界中で支持されている和食。

その要となる味噌、醤油、日本酒、甘酒は、

神代に起源を持つとされる日本独自の食材、“糀・麹“によって支えられている。

互いを活かし合う生命の営みを、

発酵というミクロの世界に見つけたとき、

その豊かなしくみは、家庭、社会、宇宙へと広がりを持ちはじめる。

今回は、糀文化の新時代を切り拓いた浅利妙峰氏にお話をうかがった。

歴史と伝統のある発酵食品である糀の作り手として、数々のレシピ本を書かれていますが、今年は初の子育て入門書を出版されました。ジャンルの異なる内容だと思うのですが、子育ての最中、アドラー心理学を学ばれたそうですね。

以下 M: 浅利妙峰さん K:浅利啓信さん(長女)

M:はい。長女の啓信さんが小学校5年生になった時、主人と私が同じことを言っているはずなのに、彼女は主人の言葉は素直に聞き入れて、私には反抗する(笑)。私は抑えつけようとする権威的な母親だったので、主人に薦められて心理学をベースにした親業のセミナーを受け、その後、他人を変えようとせず、自分の心がけで対人関係を変えていく学習プログラムを勉強しました。調べたところ“アドラー心理学“だったので、東京へ月1回、6ヶ月間通って、初級カウンセリング講座を受けました。そこで威圧的に接するのではなくて、会話をしながら、相手の受け止めやすい言葉、つまり心のストライクゾーンに球を投げることを学びました。子どもたちにとっても気持ちのいいお母さんに変わっていくから、研修に向かう時は5人とも手を振って「行ってらっしゃい!」と送り出してくれました(笑)。

叱ったり、褒めたりすることに難しさを感じている人は少なくないような気がします。

M:そうですね。昔は大家族で暮らし、親が叱って躾けても、親の気持ちを子どもが分かるように言葉を足して諭しくださるお年寄りがいた。今は叱られると自分を嫌いなのだろうと誤解して、母親を傷つける言葉で非難するので、母親も嫌われたくないとだんだん叱れなくなる。非常に残念なことです。3~4歳までに脳の70~80%はできあがるので、小さい時こそ、人に迷惑をかけてはいけない、社会貢献をする、家のお手伝いをするとか、善悪をしっかり教えてあげることが大切です。自分の範囲で好きなようにするのはいいけれど、公共の場で人に迷惑をかける行動をしないという、自制心を育てるには、母親がわが子に、外で“装う”ことを教える以外ありません。それを知らずに成長して、周りの人たちから変な目で見られて傷つくのは、わが子なのです。

K:社会通念上おかしいからちゃんとしなさいと言われることはあっても、妹やまわりの子と比べられたことはないですね。20歳になった時におかしいことは、3歳であろうが絶対しちゃだめだと厳しく躾けてもらいました。

M:1歳でも、一旦ルールや価値観がしっかり身につけば、大きくなるほど叱らなくてよくなる。なんでも好きなようにすればいいと言うのでなく、してはいけないことは最初からしてはいけない、善いことは挑戦し、どんどんやりなさいと、私もそういう風に育ててもらいました。正直に生きて、親に顔向けできないような事をしなければ、いつまでもよい親子関係は続いていきます。

二女三男の子育てをしましたが、人格形成の根っこをキチンと育てることで、後は皆好きなように育ってくれました。ちょっと目に余るところは「あなたがこれを続けていって本当にいいと思う?」と聞き、「よくないと思います」と言ったら、「じゃあ、どうすればいいと思うの?」とさらに聞く。自分の心が変わらないかぎり、してはいけない事だと分かっていても、心ではいけないと思いながらもしたくなるじゃないですか。

K:自分たちの価値観が育つまでは抑えつけられていると思っていたのですが、社会に出てみると、学生までの価値観が全く通じない人もいる中で、私はそのまま活かしていけたので、すごく幸せなことだと感謝しています。社会に出て上司の方から「こんなこともできんのか」と言われた時の自己否定に比べると、小さい時は分からなくても、結局、宝物を持たせてもらったのだと思います。

大人になって根底から価値観を変えるのは大変なことです。

M:大変だと思います。アドラー心理学には早期回想という分析方法があります。人は、10歳くらいの行動パターンを何歳になっても繰り返してしまう。例えば、ある問題に挑戦しようとすると、いつでも必ず立ち塞がる人がいて、その人を避けようと別の道に変えたら、暫くするとまた同じような人が出てくる。10歳くらいの時に必ず同じような経験があるので、その時に今悩んでいる問題を解決するのでなくて、それを思い出していく。「あの時は逃げてしまったけれど、話しあえばよかったのかもしれない」となれば、今の問題も解決する。過去は変えられないけれども、未来を変えることはできる。ユングやフロイトは、過去を重視するけれど、アドラーは未来思考! そこが魅力的。しかもアドラーは、自分の説いた考え方で人間の人生が輝くのであれば「アドラー心理学」という名前が埋もれてしまってもいいと言うんですね。私も同じような捉え方ですから、アドラーと一緒よ(笑)。皆が幸せになれば、誰がその幸せのなり方を説いても、皆さんが実践して幸せになって、またそれをどなたかに伝えて、少しずつすそ野が広がっていくのがよいなと思います。

塩糀が大きなブームになっても特許で囲わずに、作り方もすべて公開されています。

M :私が塩糀を作ったのなら、取ったかもしれません(笑)。けれど、昔からあって、ちょっと使い方を応用しただけの話。塩に糀が入るというだけで美味しく、おまけに体もよくなるのだったら、それは皆に覚えてもらったほうがいいです。常に手を開いた状態にしておくと、情報や必要なものは降りてくる。握っていれば、次のものは握れないじゃないですか。

ブログで拝見しましたが、ご長男の定栄さんはイタリアで素晴らしいスピーチをされています。

ええ。「大した子やなぁ、どこの子? 親の顔が見たいわね」って、主人と二人で話しました(一同笑)。

そのスピーチの中で、発酵食品が体内の毒素をデトックスする作用があるという話がありました。福島の原発事故の時、書店でも妙峰さんのご著書をはじめ発酵食品の本がとても売れました。妙峰さんが火付け役となった塩糀などの発酵食ブームと原発事故を思うとき、何か人智を超えた大きな意志というか流れみたいなものを感じます。

M:スピリチュアルに言っていただき、ありがとうございます。分かる人には分かる、分からない人には分からないけれども、やはり動かされている。私は、ただ「こっちに行けよ」という風が吹いてきたから、「はい、そうですか」と。今この時に、私でなければいけない仕事を与えられているのであれば、これだし、また別の何かを与えられるかもしれない。今は、私たち糀屋が糀を広げなければいけない時だから、道が開くのだと思います。本当に定栄もドイツで道が見えずに、悩みに悩んで難しい状況でしたが、「イタリアにいらっしゃいませんか?」というお誘いをうけて、トリノで開かれた食の世界生産者会議でゲストスピーカーとして壇上に立たせていただくことになりました。

人間は本来、第六感を持っている存在なわけじゃないですか。そこの部分を素直に見て、感謝して、行動を起こすという意味では、スピリチュアルな存在も私のことが好きだし、私も好きだから多分相思相愛ですよ。「スピリチュアルなんて、そんなの全然信じていません。私の力でここまで全部やってきました」という人はスピリチュアルな存在から見たら、「あんなに力添えをいただいたことにも気づかずに」といってプツンと導きの綱を切られるかもしれませんけど(笑)。私だけじゃなくて、皆愛されていて、皆神の子というか、仏の子というか、皆同じ。私が誰かのようになりたいと思ってもなれないけれど、妙峰になる道は、すでに与えられている。とても簡単なことですが、他人の価値観に踊らされ「私は私」とは思い切れずに苦しむ方も多いですね。そこに気がつけば、皆が幸せになっていく。

沢山の本をお読みになって、集められた情報を取捨選択されていく時に、なにか基盤としているものはありますか。

M:振り返ってみると、自分の好み、趣向というのが決まっていったのは、小学4年生ぐらいの時、坪田譲治先生の日本の民話伝説に出会ってからです。自分が求めているものをその文の中に読む。坪田先生、アドラー、シュタイナー、そして貝原益軒先生の中にもあるものというのは、それは真理。本を読んで、combine(結合)してひとつにしていく。広げるという楽しみだけではなく、いかに生きていくか、いかにシンプルにするかという部分をどんどん束ねて、古いものの中に眠る真理を極めていく作業、それが私にとっての読書です。

免疫学者、藤田紘一郎先生の本の中に、心身の健康は腸内環境がカギで、大便の量と自殺率が関係しているという話しがあります。妙峰さんは海外でも活動されていらっしゃいますが、和食がユネスコ無形文化遺産に登録されて注目を浴び、今、糀をはじめとした日本の伝統的な発酵食品が世界で知られてきています。発酵食品によって世界の人の腸内環境がきれいになれば、世界が平和になっていく、そんなイメージが広がってくるんです。

M:そうです、素晴らしい! 実はですね、私の夢は、「糀で世界平和!」 武器では世界平和は難しいけれど、糀であればできる。糀で皆のお腹を元気にして命を輝かすということを広めて、日本でオリンピックが開催される「2020年にノーベル平和賞!」意外と近いでしょ(笑)。1977年にマクガバンレポートがアメリカで発表され、そこで健康的な食事と推奨されたものは、伝統的な日本食に近いものでした。日本食が今、世界中で取り上げられているのは、美味しさはもちろん、健康にもよいと認められていることを、日本人はあまり知りません。和食「WASHOKU」の素晴らしさは、やっぱりシンプルに地産地消、土地のものを食べるということ。糀は三大消化酵素という三つの酵素を持っています。そのうちの一つ目はデンプンを糖化して体に即刻吸収されるブドウ糖にする。二つ目の酵素で、肉、魚、大豆といったタンパク質は分解されて旨味になる。アミノ酸、クルタミン酸などを利用した化学調味料もこの流れで作られますが、体の中に溜まってテトックスにはならないし、一種類の旨味しかないので飽きがくる。糀はタンパク質分解酵素を100種類ほど持っているので、塩糀で料理を作るとそれぞれの素材の美味しさが出てくる。そして、三つ目の酵素の働きで脂肪は脂肪酸とグリセリンに分かれて、ベタッとした油がプルプルに変わっていく。

酵素がゼロになった時、私たちの命も消えてしまう。体の中で作られる体内酵素の量は、DNAによって決まっていますが、生野菜や生肉、発酵食品を沢山食べ、体外酵素を補うことで、若返ることはできないけれども、老化のスピードを緩やかにすることはできる。これからは塩と砂糖と脂肪をいかに減らしていくかということが世界中の課題です。塩糀で減塩し、甘味は砂糖ではなくて甘糀を使ってブドウ糖を摂る、酵素の働きで脂肪も自ずと変わっていく。医食同源、万病一因、自然治療力など、食べ物によって私たちの健康を保つことができるということを、医学の父と呼ばれるヒポクラテスは「汝の食べ物を医者とも医薬ともせよ、食べ物で治せない病は医者でも治せない」と紀元前4~5世紀に言っています。お医者様にかかりながら、日常生活で食生活を見直していけは病気は治るということ。繊維質を食べることも大切ですね。江戸元禄以前の食事が理想的だといわれるのは、元禄ぐらいから白米を食べる習慣ができたのに対し、それ以前は玄米だった。糠を食べ、繊維を沢山摂るわけです。江戸病といって江戸の人たちがなる病、それが脚気でした。つまり糠を食べなくなったからビタミンB群が不足する。砂糖や麦を精製し、お米も精米し、どんどん繊維質を摂る事が少なくなってきているので、先ほどの藤田先生のお話のように出るものも出ない。だからホールフードで全部食べることも大切です。それと元禄以前は、今日は魚、明日は肉というように毎日は食べていなかった。だから粗食が健康のもとだと言えます。「健体康心」という言葉の省略形が「健康」です。「健」というのは天行で天の運行のこと。お日様とともに朝早く起きて働き、お日様が沈み暗くなったら休む。人工をやめて天然に従うということ。食べ物も、化学的な添加物を使って長く持たせるのでなく、発酵食品のように発酵させて長く保つ。「康」はやすし。心の状態を広く大きくもつ、つまり心と体が相まって健康という状態が保てるということ。

健も康も、発酵食品で両方ともいけますね。妙峰さんが教えていらっしゃる手軽に作れる糀料理のレシピは、忙しいお母さんたちにとってもありがたいでしょうね。

M:一本勝負ですから。

一本勝負?

M:塩糀一本勝負!(笑)味醂も醤油も味噌もお砂糖も入れなくていい、塩糀だけでできるからいいでしょ?

K:より皆さんの台所に根付くようにと、米糀から手作りの塩糀を作る方法をオープンにした意図もあります。

私も塩糀を作らせてもらっていますが、糀をこねていると、いい香りがどんどん立ってきますね。

M:私は、それを糀からの「愛してるよ」の返事と言っているんです。これも相思相愛で、「ここでお水入れて!」と糀が返事をしてくれるから、それを楽しまないと。愛情をかけないで、「水入れて、塩入れて、はいできた!」では、せっかくの糀と対話する時間を失う。それじゃ、もったいない。うちで糀を作る時も、機械的な部分もありますが、全てをオートメーション化はできないと思います。声もかけてあげないといけない。「あんたたち美味しくならんとよ!」「輝けよ!」と(笑)。それが一番大事だと思います。へこんでいる時に「大丈夫」と励まされたら、「うん、大丈夫!」って返せるけど、誰も声をかけてくれなかったら、「あぁ……私なんか見捨てられた」と余計沈んでいくじゃないですか。そういう人たちに「愛しているよ」って声を掛けたら全然違うと思いますよ。

塩糀を作る時、糀を混ぜて、その手をすぐに洗わずに、手をすりあわせて伸ばしたところまでが17歳、伸ばさないと62歳の肌。「うそ!」って皆言うけど、本当に伸ばしたところまでは17歳に戻るんです(笑)。そして、「伸ばす前にちょっと舐めてみてください」って言うと「しょっぱい!」と。糀と水と塩それぞれが「私は糀、私は水、私は塩」みたいに分かれているんですが、すりあわせて伸ばして舐めると「あら美味しい!」と。これができあがりの味。肌もタンパク質なので、塩糀と出会って旨味がでます。人によっては、肌の色まで変わってきます。

糀屋本店の皆さんは本当にお肌がキレイです。

K:糀の持つタンパク質分解酵素のおかげです。特に何もしてません。

M:そうそう。

糀で健康に、しかも美しくもなれる。

M:なれます! アカスリみたいに強くこするんじゃなくて、塩糀で旨味を出して、ザーっと流すと赤ちゃんのような柔らかな肌になります。

酵素が美味しさと美しさの秘訣なわけですね。様々な生命が生かし合う発酵の世界には、人間の世界にも応用できる、学びがあると感じます。

M:うん、そうですよね。賢い知識層ばっかりいても、回っていかない。農業や工業のように、ものを作る人たちも必要。それぞれの人が、それぞれの場で輝いて文化というものを作ってきたわけだから、いらないものは何ひとつない。自分が輝く場所を探して巡り会った人は輝くことができるし、巡り会わない人は輝かない。知識をどんどん溜め込んでいくと、知力で問題を解決しようとするので、感性が薄らいでくる。でも、感性を高めることは日本人にとっては難しくないと思いますよ。以前、『小さな神様』という本を読みました。胸の中に小さな神様がいて、この神様に相談をするんです。「今日いじめられたから、この子をいじめていいですか?」「よし行け!」と言ったら行くんですけど(笑)、大概、言わない。善悪の判断で、神様というのは善い自分なんです。天使の自分とデビルの自分。仏教の世界の性善説は、自分の中にすでに仏はいるということ。そう思えば、私は仏だからデビルのような悪いことはできないわ、とその神性を磨くと思いさえすればいい。感性を磨きつつ、知恵も活かしていく。そこが崩れていくと、藤田先生が言ったように、便秘になったり、生き方が違ってくる。つまり、生かされていることが分からずに、我がどんどん強くなってくる。自分が思う方向に行かないと幸せじゃないと思いがちですけど、それは我を強くしていく方向です。自分も周りの人たちもよいという方向を目指せば、皆が幸せになる。自分さえよければと進んでいくと、後でストンと落とされる。そんな気がします。

K:特許をとっていたら……。

M:そう、広がっていない。後でノーベル平和賞いただきですから(笑)。日本語は言霊の世界だから、言っておけば、なるんです。だから中学や高校でお話しをする時には、「大器晩成」って自分に囁く魔法の言葉はいいよと教えています(一同笑)。

さて、現在の糀商品は食品が中心ですが、食品以外で考えていらっしゃることはありますか?

M:いや、あるんですけど、やっぱりうちは食べ物屋なので。どこかとんでもないところで芽が出るかもしれません。私の頭の中で考えるわけだから、原子記号みたいなレベルではできません。シンプルなコロンブスの卵みたいなもの。糀に含まれる酵素の分解パワーを応用すると、実はいろんなことに使える。糀を粉末化した「キスケ糀パワー」といううちの製品がありますが、料理以外にも使っています。

私たちは、糀をかかえて真理に向かっています。昔は、デトックス作用のある甘酒が、薬の代わりだったように、食べ物が薬にもなる。秋月辰一郎先生の『体質と食物』(クリエー出版部)という本はご存知ですか? 長崎の聖フランシスコ教会の牧師さんで医師です。長崎に原爆が落ちた時、フランシスコ教会では、薬はないので、皆さんがきた時に消毒をして、ワカメ入りのお味噌汁を飲ませていた。そこに通った人たちは、原爆症を発症しなかったそうです。その本を読んだら、いかに味噌がよいかということも書いてあります。

福島で起こった事故も、100年、200年先かもしれないけれど、福島であったことの理由が、おのずと開かれてくると、私はそう信じたい。レントゲン技師さんたちは、体調が悪くなると1%の海塩水を飲むそうなんです。そういうすごい力を持った海水を原発を冷却するためにかけたということも、もっと時間が経ては意味が分かる日も来るんじゃないかと。すべてが「必ず幸せにつながる結果が訪れる」ように世界は回っていると、私は、信じているの。「流されるままですか?」と言われることもあるけれど、大きな流れに身を預けて自然体で生きることを受け入れるということも必要。それを受け入れながら精一杯自分ができる努力をするということも必要。なるようになるから、何もしないんじゃあ、何も変わらない。大きなカの流れに沿って、自分なりの努力をしていってこそ、大きなエネルギーに活かされて、自分自身をより輝かせて生きることができるのかなという気がします。私たち人間が子どもで、大きな力が親と考えると、子どもが不幸になれといって、困らせる状態を作る親はいない。その時には不合理なことであっても、後になったら、親心で育て上げてくれたんだと分かる。その宇宙のエネルギーのやさしさとか、送ってくれているサインとか、無条件に守られている意識を忘れている人たちは、幸せ感を感じられないかもしれない。科学の力や人間が考えている小さな箱の中で四苦八苦しているだけのような感じ。その箱から出てくれば、こんなに楽しいのにって言ってあげたいですね(笑)。もっと大自然の中で手を伸ばして、大きく空気を吸って、その美味しさを楽しむ。すべて自分の心が、そこに向かえば可能かなと思います。

K:思い通りになることが、本当の幸せじゃない。それが、小さい頃には分かりません。わが家は厳しかったですが、丁寧に育ててもらったことが、今の自分の幸せだと感じます。一番よい道は常に開いている。だから大きな力の「こっちだよ」という声に自分の心が合った時は、思い通りにどんどん開いていくんですよね。それが開かない時は、「そっちじゃないよ」と言ってくれている。私利私欲だったらダメだけど、大欲とか、天地の理に叶ったものであれば、思いのままにというか、思う以上の道がどんどん開いていきます。

ノーベル平和賞まで開いていくわけですね?

M:そうそう(笑)。もういらんって言うのに、そっちはくれるって言うから、もうしょうがない、もらっちゃるか!(一同笑)。主人に「お父さん!やっぱり2020年にノーベル平和賞もらうよな?」って言ったら、「お前しかおらんよ」って(笑)。

K:絶対、否定しませんから(笑)。

M:そこで二人で大笑いしてね。「皆、私たちがこういう風な会話をしてるとは思わんやろうな」ってまた笑うわけです(笑)。

K:「とるぞ!」と思って賞を目指しているノーベル平和賞の受賞者はおそらくいないですよね(笑)。

本当に素敵なご家族ですね。今後のご活躍も応援しております! ありがとうございました。

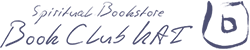

浅利妙峰

Myoho Asari

1952年大分県生まれ。元禄2年創業、320年以上続く糀専門店「糀屋本店」の女将。日本の発酵調味料を支える糀をもう一度家庭の台所に戻したいと、糀を新たな目線で見直し、塩糀をはじめとする糀ブームの火付け役となった。「こうじ屋ウーマン」として、国内外で講演や料理講習会など糀文化の普及と伝承のための活動を精力的に行っている。『ひとさじで料亭の味! 魔法の糀レシピ』(講談社)、『糀屋本店の塩麹レシピ』(PHP研究所)、『旨みを醸し出す 麹のふしぎな料理力』(東京農業大学出版会)、『浅利妙峰の母になるとき読む本』(致知出版社)ほか著書多数。

関連書籍

浅利妙峰が伝えるはじめての糀料理

浅利妙峰 / 西日本新聞

1320円(税込)

江戸時代の文献から塩糀を復活させた創業三百余年「糀屋本店」女将が教える糀のレシピと昔ながらの知恵。日本食の柱である、味噌や醤油、酢などの糀を含む食事が体に良いということは、今や世界中で認められている。100種類もの酵素をつくり出す糀のパワーを活かすことで美味しく腸内環境を整えることができる。素材のうまみを倍増させる塩糀と甘糀の作り方、和食、洋食、イタリアン、おやつ、甘酒まで、手軽に作れて、体がよろこぶ発酵食レシピが満載。

アドラー心理学によるカウンセリング・マインドの育て方

人はだれに心をひらくのか

岩井俊憲 / コスモス・ライブラリー

1760円(税込)

ユング、フロイトと並び、心理学の三大巨頭として知られる精神科医アルフレッド・アドラー。彼の心理学をベースにしたカウンセリング法を、職場や家庭などの実生活に応用していくノウハウをつめこんだ本。企業に務める主人公のストーリーを通して、具体的な事例を取り上げてくれるので、入門書としても抵抗感なくアドラー心理学への理解を深めることができるはず。「尊敬」「共感」「勇気」をキーワードに、良い人間関係を築くためのコミュニケーションのコツをわかりやすく手ほどきする。

脳はバカ、腸はかしこい

藤田紘一郎 / 三笠書房

847円(税込)

脳が誕生する数十億年も前から、生物のいのちを支えてきた腸は、脳の指令を受けずに、独自のネットワークで命令を発信できる唯一の臓器だという。手っ取り早くストレスを解消したい脳に支配され、暴飲暴食など腸を酷使しがちな現代人。本書を読むと、暴走する未熟な脳の影で、悲鳴をあげながらも、涙ぐましい働きをしている腸に、感謝の念が湧きあがってくる。幸せ物質のセロトニンやドーパミンのほとんどは腸内で合成され、免疫力の70%は腸内細菌がつくる。健全な精神と肉体のためには、何よりも腸内環境を整えることが先決だという本書の主張にも、なるほど納得がいく。著者は、現代日本に蔓延する心身の病や社会問題も絡めながら、腸と脳の関係をユーモアたっぷりに紐解く。腸を慈しむ食で、脳も、腸も喜ぶ元気生活へ。

醤油・味噌・酢はすごい

三大発酵調味料と日本人

小泉武夫 / 中央公論新社

880円(税込)

日本の三大発酵調味料と言われる醤油、味噌、酢。その歴史や製法など、それぞれの章に分けて述べる本書。奈良時代の食卓にも並び、今日まで長い年月を途絶えずに受け継がれてきた、その3つの調味料の魅力を知ることは、日本の食文化の原点を知ることにつながるだろう。

発酵野郎!

世界一のビールを野生酵母でつくる

鈴木成宗 / 新潮社

1650円(税込)

「伊勢から世界に」を合言葉に、400年以上続く老舗餅屋の21代目が目指す世界一のビール造りとは。すでにあるビール酵母ではなく、伊勢の森で採取した野生酵母からのビール造り。その過程で博士課程を取得するも、発酵にのめりこむだけではビジネスとして立ち行かない。ローカルに根付く伝統から世界へと踏み出した、伊勢各屋麦酒社長の波乱万象の成功物語。

田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」

タルマーリー発、新しい働き方と暮らし

渡邉格 / 講談社

869円(税込)

祖父と父の教え、田舎の自然の恵み、築百年超の古民家に棲みつく天然菌、丹精込めて作られた素材…すべてが一つになった、奇跡のパンの物語。お金中心の「腐らない」経済から、発酵を繰り返す「腐る」経済へ。「不思議なパン屋」が起こす、静かな革命。

オッス!食国

美味しいにっぽん

小倉ヒラク / KADOKAWA

1650円(税込)

自らを「発酵デザイナー」という著者。「見えない発酵菌たちのはたらきを、デザインを通して見えるようにする」ことを目指し、全国の醸造家たちと商品開発やワークショップ、イベント、講演会などを開催。東京農業大学で研究生として発酵学を学び、山梨県に発酵ラボを作る。絵本&アニメ『てまえみそのうた』でグッドデザイン賞2014受賞。大学で発酵学の講師を務めるほか、海外でも活動。2019年渋谷ヒカリエで発酵ツーリズム展を開催。主な著書に『日本発酵紀行』『発酵文化人類学 微生物から見た社会のカタチ』『おうちでかんたん こうじづくり』など。

―出版社紹介より