山地酪農と聞いて、それがどんな仕事か、想像できるだろうか。牛にとって最適の環境を整備し、そこから最高の牛乳をもらうその事業は牛と自然、人をつなぐまさに理想の酪農だが、現在は世界的に非常にめずらしい酪農でもある。

めずらしい理由は、甚だしい困難を伴う行為だから。いま、山地(やまち)酪農について知ることは、牛乳をめぐる現実の大いなるゆがみを理解し、未来に向けた希望を消費者が考えはじめるきっかけを作ることにほかならない。

岩手県岩泉町にある「なかほら牧場」の牧場長・牧原亨さんと、牧場を運営する株式会社リンク代表取締役社長の岡田元治さんに話をうかがった。

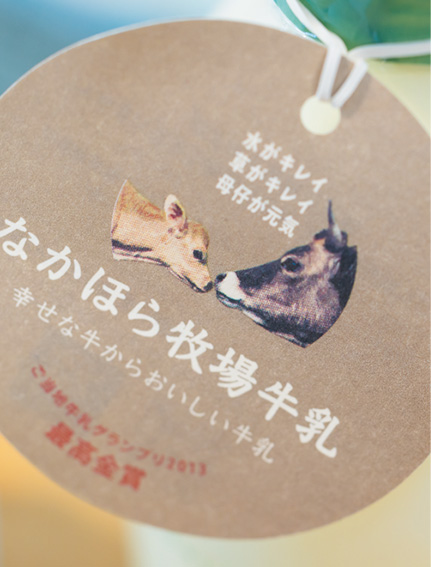

ひとくち飲んで、いきなり深い驚きに包まれる。そしていささか混乱する。これは本当に牛乳か!?

これが牛乳なら今まで飲んできた白いものは牛乳ではないし、飲んできたのが牛乳ならこれは牛乳を超えた「なにか」だ。いやしかしこれこそがまさに牛乳に違いない。なかほら牧場の牛乳を飲むことは、そんな得難い喜びを味わえる体験である。

牛乳というものについて、あなたはどんな印象を持っているだろうか。好き嫌いはあるにしても「カルシウム摂取には欠かせない」とか「子どもには毎朝飲ませなければ」と考える人は多いはずだ。実際、多くの小学校では給食に欠かせない食材でもある。

ところがその牛乳――スーパーや給食のパッケージでしか見ないそれ――がどうやって生産されているかを知る人は少ない。

牧原亨さん(右)と岡田元治さん

「牛は牛舎に閉じ込められ、運動もせず輸入トウモロコシばかり食わされ、そうした不健康な状態でひたすら大量の乳を搾られます。そんな状態の牛の乳を“カルシウムだ、ありがたい”なんて飲んでいたら、体に良いはずがありません。霜降り肉をありがたがって食べているうちに病気になってしまうのと同じです。そもそも多くの酪農事業者にとって牛はミルクを出す機械であり、命として見ていません」

牛乳の現実をズバリ、シリアスに表現するのは岡田元治さんだ。なぜこんな状況にあるのかといえば、現代は大半の食材が大規模流通経済の渦に投げ込まれ、大量生産のナショナルブランドばかりが跋扈し、大量だからこそ廉価で買えるのを消費者も歓迎している(一般庶民にはそれしか選択肢が無いともいえる)からである。

「地元で採れた食材を地元で食べること、つまり地産地消にするべきですが、ずっとアメリカの占領農政下でやってきた日本は、その仕組みを根本から変えない限り、全国どこでも同じナショナルブランドの牛乳ばかり飲む日が今後も続くはずです」(岡田さん)

牛を虐げて大量生産するこうしたやり方に異を唱え、山地酪農と呼ばれるオルタナティブな方式を採っているのがなかほら牧場である。この牧場には牛舎がない。楓や松、楢といった樹木の広がる北上山系の標高700~850mの窪地に位置し、130haの広さにおよそ110頭(うち搾乳牛40頭前後)が暮らしている。

草食動物の牛はこの山の中を自由に行き来し、おおらかに生きている。牧場といえば牧草を食べていると考えがちだがこれがまた違っていて、化学肥料を使う牧草ではなく、あくまで自然の山林の恵みを生かし、土中のバクテリアの力だけで育つ野シバなどの野草やクマザサ、木の葉を食べている。

そのなかほら牧場の2代目牧場長・牧原亨さんに、「お名前が牧原さんだなんてまさに天職ですね」と第一声を向けると、「お目にかかった方には必ず名前のことを言われます(笑)」と笑顔のあと、こう続けてくれた。

「牛が真ん中にいて、われわれ人間は補助する立場です。1頭ずつ、それぞれ個性のある牛のその日の状態を見て、牧草やエサを判断します。同じ酪農をしている友人(従来の飼い方をしている酪農家)に話しても、まるで理解してもらえません。普通はこういう牛にしたいからこのエサを食べさせるという順序ですが、私たちはまず牛の状態を見て考え、判断する。まったく逆なんです」

日本でいちばん多く飼われているホルスタイン種で1日1頭あたりの乳量は25~40ℓ。対してなかほら牧場の牛は6~7ℓ。だから価格は通常の8倍。牧場経営の視点に立てば、99%以上の酪農者が山地酪農を選ばない理由はこの数字だけでじゅうぶんだろう。

従来の酪農と山地酪農、両方を知る牧場長

なかほら牧場という牧場名は、創業者の中洞正さんに由来する。中洞さんは東京農業大学在学中に植物学者・猶原恭爾博士の提唱する「山地酪農」の概念に出会い、自ら実践するべく1984年に牧場を開く。その後、生乳加工処理プラントの建設などを経て、株式会社リンクとの協業が始まるのが2009年。2022年に引退して、牧原さんが2代目牧場長に就任した。現在の正式名称は「農業生産法人 株式会社企業農業研究所」である。

岡田さんは語る。

「私の経営する株式会社リンクは、1987年に広告制作会社としてスタートしました。その後の事業展開のなかでオンラインモール「e-select」を始めたんですが、そこで食材も扱っていたんですね。その際、担当者がなかほら牧場の製品を見つけてきて、それがあまりにすばらしいので驚きました」

岡田さんは、牧場だけでなく、中洞さんとも親交を深めていく。

「中洞さんが上京した際、“これを出そうと思うんだけど”と、カバンから取り出した原稿がありました。私も翻訳や編集に携わってきた人間なので興味を持ってめくって見たらそれは専門書の体裁で、“これではもったいない、もっと一般の人に理解できる本にしないと”と提案し、出版したのが『黒い牛乳』(幻冬舎新書)です。当時は別会社が支援していましたがうまくいってなくて、よくよく聞けば経営としてはかなりのピンチにあることが判明し、このすばらしい製品と山地酪農の火を絶やしてはならないと救済に乗り出したんです」

牧原さんがスタッフとして牧場に入ったのは2012年。牧原さんは元々、かなり大規模な牧場の次男で、幼い頃から牛と一緒に育ってきたという。

「実家が牧場を経営していて、搾乳牛を300頭くらい飼っていました。肉牛もいましたから乳肉複合経営ですね。子どもの頃は、私の愚痴を聞いてくれるのは親や兄弟ではなく牛なんです(笑)。牛は体温が39~40℃くらいが平熱なので温かくて、よく一緒に寝たりもしていました。そして成長してからも牧場の仕事をしていましたが、まさに従来型の、牛を抑圧する飼い方を私もやっていたわけです。もう、毎日のように牛が生まれては死んでいきますから、命に対する感覚を無くさないと、精神的におかしくなってしまう。

やがて実家は牧場を閉じることになり、私も牛とはまったく関係のない土木の仕事をしばらくしていたんですが、ある時、中洞さんから“うちに来ないか?”と誘ってもらいました。その時、“ああ、やっぱり自分は酪農がやりたいんだ。どうしたって牛が好きなんだ”と再確認することができました」

野シバとクローバーの共生で活路を

なかほら牧場は現在、牛乳のほかヨーグルト、バター、プリン、ミルククリーム、生クリーム、アイスクリームなどなど多くの製品を世に送り出している。いずれも一度味わったらリピーター続出の製品ばかりだが、それでも岡田さんは事の本質をこう語る。

「おいしさはもちろん大切ですが、食の本質は味ではありません。それがいかにあるべき姿で作られているかだと思います。その意味でいま、大規模生産・大規模流通されているほとんどの乳製品はあるべき姿とはかけ離れていると言わざるを得ません」

大規模生産・大規模流通とはまったく違う山地酪農で作られた製品は、そのクオリティからすればけっして高価ではないが、大多数の乳製品があり得ないほど安価なため、消費者にはその良心的な価格は理解されにくい。だからなかほら牧場では、これ以上の値上げの防止と経営改善に向け、山地酪農の特性を維持したまま、乳量を少しずつアップさせるための新たな試みを始めている。牧原さんに解説してもらった。

「いま、牛へのアプローチを変えている最中です。化学肥料を一切使わない野シバ主体で飼っていますが、野シバは横に伸びて山肌を覆いつくしてしまう非常に強い植物なんです。

しかしマメ科の草だけは野シバと共生できるので、クローバーを撒いています。クローバーによって芝には少ないタンパク質を補うことができます。実は個体乳量を上げるのは簡単で、要はエネルギーの高いものを食べさせればいいんですが、例えば野シバより確実に乳量が上がる牧草を育てようと思ったら化学肥料が必要ですから、それは絶対にやりません。

こうした新たな試みは、ゆっくり時間をかけてやらないといけません。効率を求めて一気に進めてしまうと植生がこわれ、すべてご破算になりかねない。私が牧場長になった2022年、ある一定の区画にクローバーの種を撒いてみたら、翌年、そこに牛がよく行くようになったんですね。それを見て、“じゃあ今年はもっと撒くね”という感じで徐々にエリアを拡げています。いつでも牛の様子を見て、牛と相談しながら決めています」

いかがだろうか。ここまでの説明で、山地酪農の特性と、多く出回っている既存の牛乳の問題点が少しご理解いただけただろうか。そしてわれわれ一般の消費者には、朗報がある。

「牛は非常に神経質な動物なので、通常は不特定多数の人に触らせるようなことはしません。しかしなかほら牧場では、牛が特定の人(たとえばお気に入りのスタッフ)だけになついてしまう=依存してしまうことを避ける意味と、多くの人に牛を理解してもらいたいという思いをこめて、曜日や人数に限りはありますが見学や研修を受け付け(要予約)、実際に触れていただくことができます」(牧原さん)

百聞は一見に如かず。興味を持たれた方はなかほら牧場を訪ね、それぞれの牛たちの体温に、まなざしに触れてみてはどうだろうか。

関連情報

農業生産法人 株式会社企業農業研究所 〒027-0505 岩手県下閉伊郡岩泉町上有芸水堀287

株式会社リンク 〒107-0061 東京都港区北青山 2-14-4

関連書籍紹介

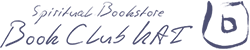

おいしい牛乳は草の色

牛たちと暮らす、なかほら牧場の365日

中洞正 / 春陽堂書店

2200円(税込)

自然放牧による本来の酪農に取り組む、酪農界の異端児・中洞正。 効率優先の酪農ではなく、牛に無理のない自然な放牧を普及するのが使命であると考え、牛と人と自然の持続可能な未来を目指している。 中洞氏が営む牧場の春夏秋冬の姿と、生きる言葉を写真とともにつづった一冊。 ※出版社サイトより引用

佐藤慧 / ポプラ社

1980円(税込)

なかほら牧場は一年を通して牛が山で放牧されている、なかなか見られない牧場。自然の野シバを食べ、のんびり自由に生きる牛からいただく牛乳のおいしさに多くの人が驚くという。本書は、世界的にも希少な山地酪農を実践するなかほら牧場へ3年にわたり通った著者が、中洞正氏がなぜこのような牧場をつくったかを伝える。児童文芸ノンフィクション文学賞受賞。

黒い牛乳

中洞正 / 幻冬舎メディアコンサルティング

814円(税込)

なぜ牛乳は、ペットボトルの水より安く店に並ぶのか? 消費者の側からは、なかなか知ることのできない、日本酪農の現状を伝える本書。牛乳パックに描かれるイメージそのままに、通年昼夜の放牧酪農を営む著者が、国土の7割を占める山地を放牧によって有効利用するという「山地酪農」について語る。衰退の道をたどる森林・林業問題をも視野に入れた、持続可能な社会への画期的な試みを提案。