Meeting With Remarkable People #74

一休宗純

1394-1481

機転を利かせ、物事を好転させる、とんち小僧で有名な一休さん。

その出自が天皇の落胤とも言われる一方で、破天荒に人間らしく生きた破戒僧でした。

社会への風刺が込められた書画や詩が、現在も人々を魅了する、一休宗純をご紹介します。

From Wikimedia Commons

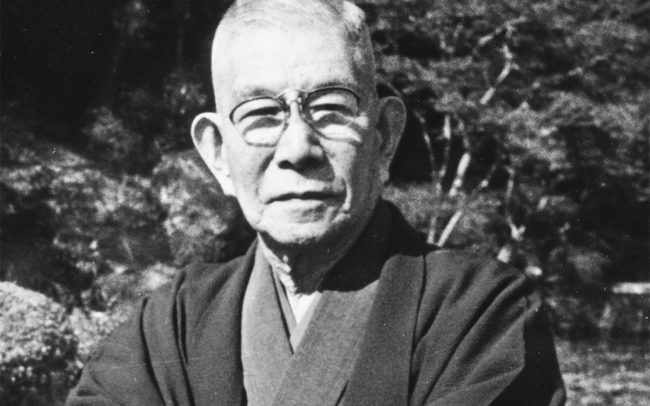

とんち話で親しまれている「一休さん」。知恵の力で、問題を解決し、権力をはねのける、その話のほとんどは、江戸時代に創作されたものだ。実際の、室町時代に生きた臨済宗の禅僧一休は、煩悶と反逆に満ちた、きわどい人生を送った人物だ。一休の生涯には、2つの大きな流れがある。早熟の天才として知を極めた若年期と、あらゆる権威や戒律を否定し、風狂に生きた壮年~晩年期だ。

1394年、一休は、南北朝の動乱がようやく終息しつつあった室町時代初期に、京都で生まれた。幼名千菊丸。後小松天皇の落胤だと言われているが、足利義満の子ではないかという説もある。

わずか6歳で、京都の安国寺に預けられ仏門に入った彼は、幼い頃から詩才を発揮、京都中の評判となった。仏法の習得も早く、早熟の天才として認められていた。1410年、17歳の時、謙翁宗為(けんおうそうい)の門下に入り、戒名を宗純と改める。しかし、20歳の時、彼は自殺未遂を起こす。仏の道を歩んでも、消えない虚無感。複雑な生まれ育ち。師の逝去。若き一休の心は、それからしばらく暗闇の中をさまよった。

1415年、21歳の時、京都の大徳寺の高僧、華叟(かそう)の弟子となった彼は、公案の答えとして、「有ろじより無ろじへ帰る一休み雨ふらば降れ風ふかば吹け」と答える。これを聞いた師は、彼に「一休」という道号を授けた。

彼の暗闇に光をもたらしたのは、意外な出来事だった。1420年、26歳のある夜、琵琶湖のほとりでカラスの鳴き声を聞いて、大悟。師は、一休に印可証を渡そうとしたが、彼はこれを断った。師は、「ばか者」と笑いながら、彼を送り出したという。その後は、一転して寺にも住まず、民衆の中で風狂の生活を送るようになる。そして、組織化した日本の仏教界に疑問を持ち、真の禅とは何かを、自らの奇行を持って示そうとした。

たとえば、正月早々、どくろを竹棒に差し、「この世の無常はこの通り、ご用心」と説法したり、由来ある文書を火中に投じたり、戒律で禁じられている、飲酒、肉食、女犯を行った。これらの人々の度肝を抜く行為は、物事の本質を見極める心こそ禅の精神にほかならないという、彼の信念を生き様で見せたものだった。

あえて粗末な衣服をまとい、権威を否定し、諧謔の精神をもって人々と接する彼の教えは、一般庶民から絶大な支持を受けるようになった。そのうちに、多くの大名や、公家、商人、文化人なども、競って彼の元に参禅するようになる。

1436年、42歳の時、「狂雲」という名で、詩・狂歌・書画を書くようになる。奇行の方が有名になっていた一休だが、本来、彼は詩画の才能に秀でていた人物。彼の作品は、その奥深さから、後の時代に、非常に高く評価されるようになる。

晩年に至るまで、質素な草庵に住み続けた一休だが、1470年、76歳の時一休は住吉の薬師堂で盲目の森女と出会い、2人は京都に戻り一休がこの世を去るまでの間、酬恩庵で共に暮らした。1480年、86歳の時、自らの作品を『狂雲集』に編む。1481年、88歳の時、酬恩庵(通称一休寺)にて示寂。臨終の言葉は、「死にとうない」だったという。

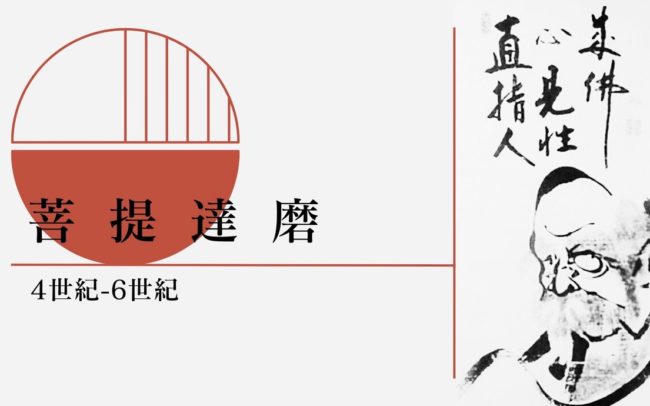

権威をすべてひっくりかえす彼の風狂の精神は、仏教のみならず、日本の精神文化に新しい流れを起こした。「わび・さび」などに象徴される日本独特のミニマリズムも、この時代の禅の成熟がなければ、生まれなかっただろう。そもそも、唐代に生まれた禅は、「仏陀に会ったら、仏陀を殺せ」という言葉が指すように、仏教の形骸化に鉄槌を下すものだった。つまり、一休は真に正統な禅者として生きたのだ。今の世に彼が生きていたら、いったいどんな行動で、私たちを、はっとさせてくれるのだろうか。

関連書籍

中央公論新社

石川九楊

淡交社

安藤英男

鈴木出版