Special Interview #35

さがすこと、 であうこと。

装丁家・矢萩多聞さん & 小学生・つたさん

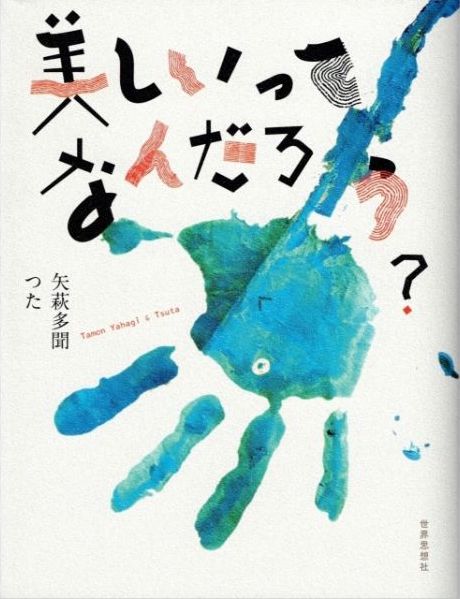

「美しい」って、いったいどういうことなんだろう?

そんな問いから出発して、親子で一冊の本を作った人たちがいる。父親のほうは装丁家の矢萩多聞さん。娘さんは小学生のつたさん。心躍る本を2022年6月に出版したお2人を、あたらしい年が明けたばかりの1月5日に訪ねた。

「あ、ここで焚き火した人がいる」

矢萩多聞さん、つたさん、今回撮影をお願いした写真家の吉田亮人さん、私の4人で、ポートレート撮影のため河原を歩いている途中、つたさんはそう言って声を弾ませた。流れる川を見ながら、河原や土手、階段など大人たちが良い撮影スポットはどこだろうと探し歩く中、ひとり遅れるのもさほど気にせず、彼女は気になった箇所にしばし佇んでそこで時間を作る。「ここで焚き火しちゃいけないのに……。でも、炭でけっこう石に描けるよ、ほら」手が汚れるのも厭わず、拾った炭(木炭だろう)で河原の石に線を引いていくつたさん。住宅地から遠くない川だから、そこで火を熾すのは当然、禁止されている行為だ。でも、こっそりやってしまった人がいる。そのことを認識しながらも、彼女は躊躇なく炭を手にして石に働きかける。やがてその手を川の水で洗って、多聞さんの手と並べて吉田さんに撮影してもらうことにした。

愉しい共著の誕生

矢萩多聞、つた著『美しいってなんだろう?』(世界思想社)。WEB連載されていた文章をベースに1冊にまとめられた本だが、帯には「装丁家と小学生の娘が交わした、世界のひみつを探る13の対話」とある。目次を見ると、「カトマンドゥ」「川」「壁」「皿」「庭」「果実」「墓」「文字」「石」「人」「火」「歌」「ことば」と、なるほど13の項目が並んでいる。冒頭の「カトマンドゥ」だけが固有名詞だが、いずれも生きること、そして日々の暮らしに直結する大切な手がかりになるものばかりだ。そしておお、「川」「石」「火」と、さっき触れてきたものが3つも入っているじゃないか。

「まずぼくが『カトマンドゥ』の話を書きました。書いているうちに過去のいろいろなことを思い出して、『川』『壁』……とあれこれテーマが出てきます。そうやって一話ずつ書き、書いたものを彼女に読んでもらい、そのあとに今度は彼女が書くという順番です。読書感想文を書くのではなく、あくまでそのテーマで彼女が思うことを書いてもらいました」

多聞さんは本の作り方についてこう説明してくれた。幼い頃から現在まで、何度もインドに行っている多聞さんからまず出てきたのが『カトマンドゥ』の話。そしてつたさんは、「わたしのはじめての旅はインドだった。1歳半だったからきおくがほとんどない」と始まるテキストをつづっている。連載開始時、つたさんは8歳。2011年生まれだから、今年、2023年は12歳になる。

今の日本でなにかと慌ただしく過ごしていると見失ってしまうもの。あるいは、見慣れているからこそ、美しさとは別の存在として、機能面しか見ようとしていないもの。そういうものの前に一つひとつ立ち止まり、今一度考えたり、思い出したりして丁寧に作られた一冊がここにある。ここには、生きていくうえで大切なものがたくさんつまっている。そしてミもフタもない言い方をあえてすれば、それは全部、学校にはないものだ。

自分たちで学校を作る

矢萩多聞さんとつたさんには、大きな共通点がある。日本の学校とどうにも合わず、不登校になったことだ。

「同じ不登校でも、彼女とぼくでは少し違うんです。ぼくは友だちもいたし、集団で過ごすのも嫌いじゃないんだけど先生がイヤだったんですね。とにかく自分の思うままに生徒をコントロールしようとする。そこで中学の時、このまま教室の椅子に座ってガマンしてるのはムダな感じがして、登校を止めてしまいました。でも友だちは家に遊びに来てくれたし、さほど問題はなかった。

ところがつたは、学校には行きたい子なんですね。学校にあこがれもあるし、こう学びたいという理想もある。でもそれが現実の学校と合わず、実現されません。不幸なことに先生がまたマッチョな人で、号令が大好きなんです。『わかりましたか?』と教室で声をかけて、全員に『わかりました!』と大声で返させる。彼女が最初に『行きたくない』と言ったのが、小学1年生の3学期。驚きはしませんでしたが、『ぼくより早いな』と思いました(笑)」つたさんに聞いてみる。

「ある男の子が人の肌を青で塗ったら、描き直しをさせられたの。運動会の絵。『肌は肌色、シャツは白、ズボンは紺で描きなさい』って。そういう先生」なんとか登校できるようにならないかと、多聞さんは何度も学校側と交渉を重ねたという。しかしその努力が報われることはなかった。「いきなり教室に戻るのではなく、まずは保健室に出入りしてワンクッション置くとか、少しずつ慣らしていくことはできないでしょうか? とお願いしたら、それはダメだと。『教室に入らない子は保健室を使う権利はない』『教室以外で学びは提供できない』と。啞然としました」

この拒絶によって多聞さんは大きく方向転換を図る。既存の学校がダメなら、自分たちで作ってしまおうじゃないか。それがみんなの「あきちの学校」だ。「台湾の政治家でプログラマーのオードリー・タンさんは、いろいろな学校に通ってみたり、ドイツ留学をしたりしたようですが、そのお母さんが『成長戦争』という本を書いています。最終的にこのお母さん、自分で学校を作るんですね。それを読んで、『あ、そうか。自分たちで学校、作っちゃえばいいんだ』と」

「あきちの学校」は2022年4月に開校。毎週水曜日、自宅を子どもたちに開放している。多聞さんとつたさんの家だ。そう、ここでは家が「あきち」として機能している。毎週水曜日、同じく不登校だったり、「これが普通」と世間で認識されている現行の学校制度とソリが合わない子たちが集まってくる。小学1年生から中学1年生まで年齢はまちまち。みんなで外に繰り出して、町角が「あきち」になることもある。

「午前中は詩やことばを通して、表現のおもしろさに触れる『つづりかた』の時間です。また、数やしくみについて探究する『そらばん』もやっています。ただしこれ、必ずしも全員がやらなくてもよくて、みんなが書いてるあいだ、ひとりだけレゴで遊んでいてもかまいません。書きたい気持ちになったら書けばいい。ただ、他の子のジャマはしないでね、と。

お昼ご飯は基本、大人は手出しせずに、子どもたちだけで野菜を切ったり煮たりして作って食べます。そして午後は、『みんながやりたいことリスト』がたくさんあるので、その中から選んでやります。

ぼくは隔週で『本とこラジオ』というWEBラジオをやっているんですが、その流れでラジオDJごっこをやったこともあります。各自に自分の好きな曲を3曲ずつ選んでもらって、どうしてこの曲が好きなのかをDJさながらに語りながら曲をかけるんです。この時、ふだん番組で実際に使っている機材を持ってきて、マイクも立てます。そしてディレクター役やPCで曲をかける係などを割り振って実践する。これがとても盛り上がるんです。

この時、びっくりしたことがあって、ふだんはほとんどしゃべらない無口な子が、ラジオごっこの時は、しぼりだすようにしてしゃべってくれた。ラジオがクッションになって、楽しさの中で発話が動き出す。こういう瞬間にいつもはっとさせられています」

3歳の時、寅さんと遭遇

多聞さんの文章には、しばしばお母さんのあかねさんが出てくる。9歳の時から何度も行き来しているネパール、インドと共に、お母さんこそこれまでの多聞さんを、そしてつたさんを支えてきた存在だった。奥付にある発行日の6月21日は、お母さんの誕生日だという。

「『美しいってなんだろう?』は、母のことを書こうと思って始めた本ではありませんが、出会ってきた美しい光景や思い出をたどっていくと、必ず近くに母がいたんですね。日々の中での楽しさ、美しさを探し続けることをずっと肯定し続けてくれたのが母でした。その母がインドで倒れて亡くなり、荼毘に付したあと、この世界にコロナ禍がやってきました」

そしてしばらく海外に出にくい状況が続いたあと、多聞さんはインドでお母さんの人生に対する肯定と明るさを思わせる空気に、美しさに再会する。

「コロナ規制が緩和されて久々に昨年8月、インドに行ってきたんです。やっぱりとてもラクな気持ちになれるし、みんな明るいんですね。コロナで亡くなった人はもちろんいて、政治家の汚職とか大気汚染とか就職難とか、問題は山積みなんだけど、生きることにとても楽観的。そんなインドに久々に触れて、いかに自分が閉塞感いっぱいの日本の空気に染まっていたかと思い知らされました。ぼくは『空気を読む』という言葉が大嫌いなんですが、いつのまにか自分もそうなっていた。そうやって互いに空気を読み合って、おとなしくして、権力者に都合のいい人間ばかりになっていく」

「権力者に都合のいい人間」は学校で生産される。もちろん、教え方を工夫して生徒の自主性を尊重する先生や、学校が好きで、しっかり学んで自分なりの考えを持てるようになる生徒もたくさんいるが、ひたすら教材を生徒の脳裏に詰め込み、言うことをきかせようという教育も少なからず存在するはずだ。しかし不登校=アウトロー=少数は、自分でノートを作り、そこに詩を書く。表現する。河原での撮影のあいだも、つたさんはずっと詩のノートを持ち歩き、時折石の上に座っては出てきた言葉を書き連ねていく。それは、呼吸をするのと同じくらい自然な、世界との遭遇の所作である。

そんなつたさんに、取材でどうしても聞いてみたいことがあった。本のプロフィールに「映画『男はつらいよ』は3歳の時から観ていて、いつの日か車寅次郎と再会することを夢見ている」とあるけど、この「再会」ってどういうこと?

「三輪車をこいでいたら、寅さんが川を行きかう人たちの中にあの服着て立ってたの。『あ、猫がいる』みたいなのと同じ感じで立ってた。眼鏡してたから一瞬、寅さんと違うかな? とも思ったけど、映画の中でも時々着けてるしね。自分から『寅さん!』なんて声をかけられないからママに言おうと思って、近くにいたママのほうに行ってから振り返ったら、もう居なかった」

この不思議な現象には、なんらかの説明が可能なのかもしれない。しかし取材を通して感じたのは、探すから出会うのでは? ということだ。日々の中で3歳の眼が、耳が、カラダが、美しいものを探している。するとある時、そこに寅さんが現れた。前触れもなくフラリと現れるのは寅さんの十八番である。そして3歳の瞳を訪ねてきた。それはつたさんがその時、ひとりだったからではないか、という気がしてならない。だからママという大人に寄り添った瞬間、寅さんは消えた。

なーんて、勝手な解釈はもうやめよう。矢萩多聞さん、つたさん、吉田亮人さんと過ごした数時間の「思い出」があればじゅうぶん。高野川の河原から見えた比叡山はとても美しかった。だから今日は新幹線の車窓から富士山が見えなくてもかまわない。

さ、私も娘と手をつないで東京に帰ろう。

矢萩多聞(やはぎ たもん)

1980年、横浜生まれ。画家、装丁家。9歳から毎年インド・ネパールを旅し、中学1年で学校を辞め、ペン画を描きはじめる。1995年から南インドと日本を半年ごとに往復、横浜や東京で展覧会を開催。2002年、『インド・まるごと多聞典』(春風社)の出版をきっかけにして本のデザインにかかわるようになり、これまでに600冊を超える本を手がける。2012年、京都に移住。出版レーベルAmbooksをたちあげたり、「本とこラジオ」パーソナリティをつとめたり、本とその周辺をゆかいにする活動を広げている。著書に『本とはたらく』(河出書房新社)、『本の縁側』(春風社)、『たもんのインドだもん』(ミシマ社)、 共著に『タラブックス インドのちいさな出版社、まっすぐに本をつくる』(玄光社)、『本を贈る』(三輪舎)がある。

つた

「あきちの学校」メンバー。最近はまっていることは、新聞づくりと落語。すきな噺家は春風亭一之輔。映画『男はつらいよ』は3歳の時から観ていて、いつの日か車寅次郎と再会することを夢見ている。矢萩多聞の娘。

関連書籍紹介

ー

矢萩多聞、つた / 世界思想社

¥1,980(税込)

幼い頃からインド・ネパールに慣れ親しむ画家・装丁家である著者と小学生の娘が、美しいものについて手紙を書くように綴った対話型エッセイ。ネパールのカトマンドゥ、旅の思い出、父と母、小学校のこと――悲しいことも辛いことも、さまざまな出来事、思い出の中にちりばめられた美しい瞬間が、父と娘それぞれの感性によって綴られる。

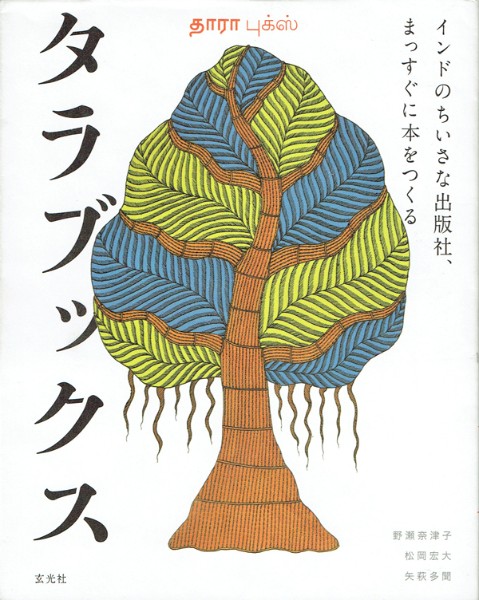

タラブックス

インドのちいさな出版社、まっすぐに本をつくる

野瀬奈津子、松岡宏大、矢萩多聞 / 玄光社

¥2,420(税込)

手漉きの紙のごわごわとした手触り。インクの匂いが立ちのぼるページ。一頁ごとに額に入れて飾りたくなるような、美しい絵に彩られた『水の生きもの』(ランバロス・ジャー/河出書房新社/3800円+税)

同書をはじめ、宝物のように愛でたくなる絵本を次々と生みだしているのが、独立系の児童書専門出版社であるタラブックスだ。企画から編集、デザイン、印刷、製本に至るまですべてを手作業で行うという同社の本作りの全貌を紹介する本書から透けて見えるのは、個人や社会の幸福を優先する企業の在り方や作り出すものへのこだわり。利益を追求すれば会社の規模を大きくするのが通常だが、従業員とのコミュニケーションや出版物の質を優先するために、あえて小さく留まることを選んでいるという設立者たちの言葉は、温もりにあふれるタラブックスの絵本たちと重なる。

矢萩多聞 / ミシマ社

¥1,100(税込)

14歳のころから1年の半分以上をインドで過ごした著者。その著者の素朴で柔らかな視線から生まれたエッセイは、インドの飾らない日常を映し出す。ふっと口元が緩んでしまい、いつの間にか肩の力が抜けているような、楽しくて優しい、ブレイクタイムにピッタリな本。