日本の芸術家の中で最も著名な人でありながら、いざその作品、

その人について語ろうとするとなかなか言葉にならない人、岡本太郎。

言葉にならないのはそこに、類まれな力が秘められているからであり、

私たちの慣れきった言葉に収まらない何かがあるからだろう。

ならばその「何か」は自分の全身で体感するしかない。そのための絶好の場所が川崎市にある。

川崎市岡本太郎美術館を訪ね、土方明司館長に話をうかがった。

死と再生の胎内巡り

所在地は神奈川県川崎市だから、「人里離れた」と形容したくなるような場所ではない。しかし、小田急線向ヶ丘遊園駅からバス、もしくは徒歩なら15~20分ほどかけ、生田緑地内にあるその美術館を訪ねるのは、明らかに日常から逸脱した、刺激に満ちた「旅」となる。

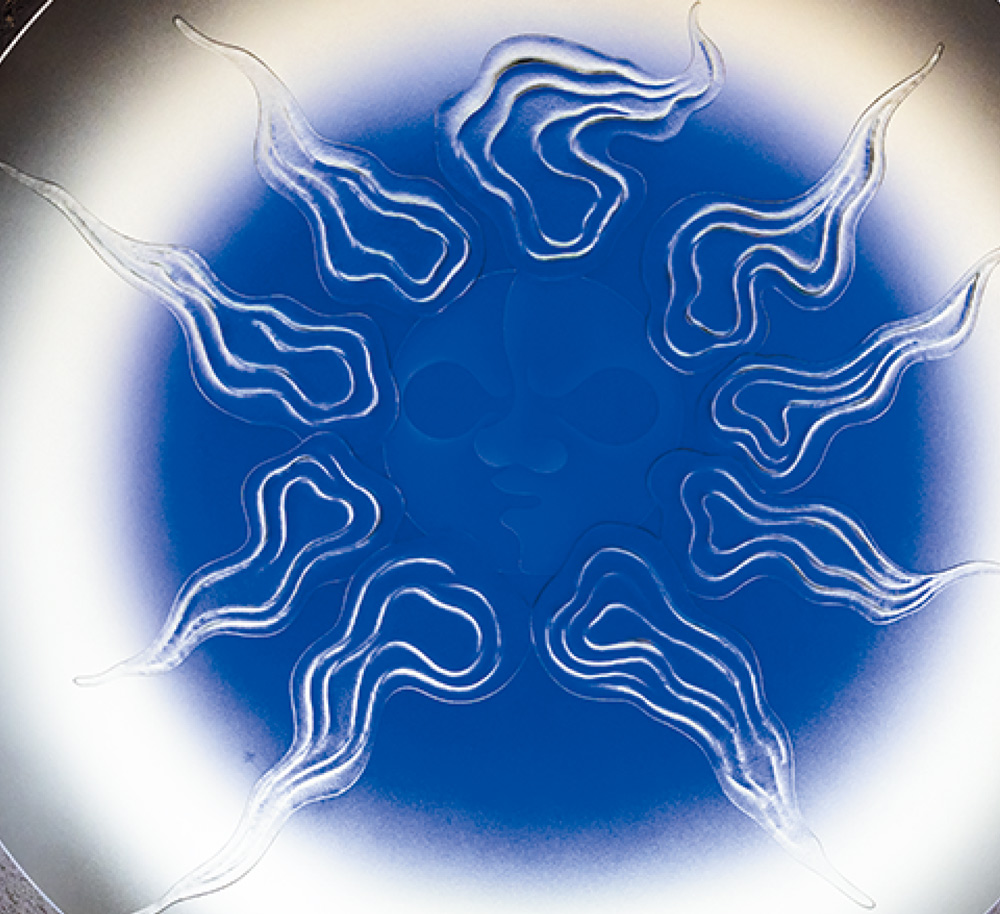

忽然とあらわれるシンボルタワーにまず目を奪われ、さて、「これを見ていない人に、あとでどんなモニュメントだったか、自分の言葉で説明できるだろうか?」と自問自答してみよう。おそらく早くも、(楽しく)途方に暮れるはずだ。それが「母の塔」と題されていることを知って、少しばかり言葉が出てくるかもしれない。

そして常設展示室入口の「赤の部屋」。まるで入場するための通過儀礼のように存在するこの部屋、全体が真っ赤に塗られた、太陽そのものであるようなエネルギーに満ちたこんな空間に、日々の生活で身を置くことはまずないだろう。

「赤の部屋は、空間そのものが作品です。そこでまず、異次元、非日常と出会うことになります。当館は、ホワイトキューブで名画を鑑賞するような美術館とは対照的に、美術館そのものを体感していただく構造になっています。あたかも狭い産道を入っていくような入口で、その先は胎内巡りのような感覚といえばいいでしょうか」

土方明司館長はこう話す。「胎内」というキーワードを聞いて、なるほどと思う。これから多くの作品に触れようという当初の段階から、なにか生命の感触を感じるのは、ここに来てまた新たな生を生きなおす、ということなのだ。仄暗い空間が多いのも、「胎内」という言葉と照合する。

美術館は導入部が所蔵作品の常設展で、廊下を隔てて大きな部屋が企画展。常設展といってもいつも同じ作品がただ並んでいるわけではなく、毎回テーマが変わる。取材に訪れた際は「オバケ」をテーマに「目もあやなオバケ王国 岡本太郎のオバケ論」展が行われていた。オバケという、人間に近しくも同時に人間にあらざる存在に終始、岡本太郎は大きな関心を寄せていたようで、ここはきっと夏休み中のお子さんには大人気だったのではないか。

そして企画展のほうは、川崎市市制100周年記念「芸術は、自由の実験室――夏のアートキャンプ」展。TARO賞(岡本太郎現代芸術賞)出身の國久真有、園部惠永子、西除闇、村上力の4作家の作品展示とワークショップが行われていた。

「企画展は学芸員の学芸会議で決め、また独りよがりの企画にならないよう第三者機関として運営委員会を設けています。岡本太郎は絵画、彫刻、写真、デザイン、壁画と引き出しの非常に多い作家で、しかもほとんど作品を売ることなく、その大半を生誕の地である川崎市に寄贈しました。川崎市立である当館にはおよそ1800もの作品があり、さまざまな切り口から展示が可能になります」

岡本太郎美術館の開館は1999年10月。岡本太郎自身は1996年1月に84歳で亡くなっているから、開館した美術館の姿は見ていない。しかしこの地は、市内の母かの子の実家で生まれた太郎にとって縁の深い場所であり、むろん、太郎氏の希望は十二分に美術館の中に反映されている。そしてこの美術館を語る際に欠かせないのが、秘書として長らくそばにいた敏子さん。太郎氏の養女であり、兄妹とも夫婦同然の間柄ともいわれた不思議なパートナー・岡本敏子さんの存在だ。

「2人は相似形で、文字通り二人三脚で美術館の道筋を作っていきました。太郎さんが亡くなってからの敏子さんは、あたかも太郎さんが乗り移ったかのように言動も体の動きも瓜二つになっていきます。また決定的に重要なことは、敏子さんの奮闘努力なくして、岡本太郎のリバイバルはあり得なかった、ということです」

リバイバル、ということはつまり、人々の記憶から消えかけていた時期があったことを意味する。そういえば、岡本太郎の著作が新刊で手に入らない時代があったのだ。

「太郎さんの作品は美術の専門家から煙たがられるんです。彼の作品は閉ざされた美術史の中には収まらず、歴史的価値を定めにくいんですね。歴史化され、スタンダードの枠、美術という小さな物語の中にいることを拒んだ人ですから。日本人はそういう特殊な存在を嫌うから、メディアも取り上げなくなり、次第に忘れられていきました。それが変わってきたのは、先ほども言ったように敏子さんの積極的な発信に加え、美術以外のジャンルの人――ミュージシャンや俳優、ファッションデザイナーといった人の中に「もしかして岡本太郎ってすごい人なんじゃないか?」という声が続々上がるようになってきたからなんです」

ここで一つ、確認しておきたいことがある。岡本太郎の作品を既存の枠の中に閉じ込めきれないがゆえに、時にその作品を「ヘタ」などと形容する評論家がいるが、ヘタどころか岡本太郎はそもそも絵描きとしてパリの美術界から認められた極めてまれな芸術家であるという事実だ。再び土方館長に解説していただこう。

「彼はまず絵描きの修業として19歳でパリに行き、10年間を過ごします。そして数年のうちにたちまちアブストラクト(抽象絵画)とシュルレアリスム(超現実主義)というパリの前衛画壇に認められるんですね。当時のパリはこの両者が拮抗していて、そこで日本人が認められるなんていずれか一方だけでも事件なのに、彼は両方から認められました。そしてさらにすごいのは、そのことで満足せず、むしろ美術に対し懐疑的になり、『人間とは何か』『自分とは何か』という深い問いのほうに進んでいったことです。ソルボンヌ大学で宗教学や哲学を学び、最終的には民族学に行き、『民族学の父』と呼ばれたマルセル・モースの愛弟子になります」

民族学への傾倒は、のちに『沖縄文化論』のような書物を生み出し、人々を驚かせることになる。やはり岡本太郎は美術の人ではなく、全人的な魂の意識を目覚めさせようとする特異な存在だったのだ。

常に現在進行形の「太郎さん」

今回の取材でとりわけ面白かったのが、土方館長と岡本太郎の接点だ。なんと、子供時代に何度か会っているというから興味深い。

「私の父(美術評論家、美術史家の土方定一氏)が仲が良かったこともあり、幼稚園から小学校低学年の頃、何度か会っています。とにかく真剣に遊んでくれる人で、目を大きく見開いて『にらめっこしよう』と言ってみたり。銀座の個展会場に行った時など、入口に太郎さんを模した蝋人形が置いてあって、『3人で写真を撮ろう』と。その時もものすごく真剣な表情で、子供心に『変わった人だなあ』と思いました(笑)」

そこからおよそ半世紀。「縁」と呼ぶしかない不思議な流れで、2021年、岡本太郎美術館の3代目館長に就任する。

「私は練馬区立美術館からキャリアをスタートさせ、その後平塚市美術館へ移り、学芸員としてかれこれ40年ほどやってきました。練馬時代に、解説文を書く必要があって実は太郎さんを訪ねているんですが、その時はすでにパーキンソン病が進行し、敏子さんが会わせてくれなかったんです。会わせてくれなかったけどその時、『今度川崎に美術館ができるから、あなた手伝いなさい』と言われました。岡本太郎はもちろん魅力的ですが、当時私は自分の企画展が軌道に乗っていましたから、やんわりとお断りをしました。それがめぐりめぐって3年前に二度目のお誘いをいただき、今度は是非にとお受けしました」

美術館の館長になったいま、この社会に、世界に、岡本太郎の世界観をどう伝え、ここをどのような場所と位置付けているのか、あらためてお聞きしてみる。

「着任していちばん驚いたのは、若い方や家族連れの来館者がとても多いことです。これ、どこの美術館でもいちばん来てほしいけれどなかなか来てもらえない層なんですね。それは、美術という狭い枠ではなく、広く一般の方が興味を持つ作品がここにはたっぷりあって、いわば敷居が低いからだと思うんです。美術にあまり興味がない人でもすっと入っていける。先入観なく、それぞれの自分の感じ方で『面白い』とか『強烈だ』という反応を持ってくれる。これは、芸術は一部の人ではなく、もっと開かれたものであるべきだという、岡本太郎自身が目指していたものを具現化しているものだと思います。彼の芸術の原点は祭、祝祭であって、その祝祭から美術、音楽、舞踏が生まれ、精神を目覚めさせ、元気にさせる精神活動が生まれている。

そしていちばん大切なことは、岡本太郎のスピリットは常に現在形で、いまを生きているということなんです。歴史上に存在した傑作をうやうやしく鑑賞するのではなく、いまこの時代を生きる私たちが何度でもその作品に触れて、感じて、参加して、一緒に生き生きとした生を爆発させるために、その時でできる企画を、アイデアを、プログラムを、どんどん仕掛けていきます」

事実、この美術館では、企画展や各種イベントのほか、教材の貸し出しに鑑賞ツアー、職場体験に出張プログラムなど、教育プログラムが非常に充実している。

また私たちのこの取材の直後、2024年10月12日から2025年1月13日までの期間は「岡本太郎に挑む」と題し、淺井裕介氏が川崎市内で採取した土を絵具として巨大な新作を制作し、福田美蘭氏の岡本作品によるインスタレーションが展開された。

仰ぎ見る先生ではなく、みんなが(美術館の職員の方も)親しみをこめて「太郎さん」と呼ぶその人の精神が、数多くの作品とともにここには生きている。0歳の人も、20歳の人も50歳の人も、100歳の人も、さあ川崎に出かけよう。

プロフィール

川崎市岡本太郎美術館

生田緑地(神奈川県川崎市多摩区桝形)内にある市立美術館。開館は1999年10月30日。岡本太郎が川崎市に寄贈した作品1779点を所蔵・展示しているほか、数々のイベント、教育プログラムなどを積極的に展開している。

今後の展示のお知らせ

第28回岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)展

時代を創造する者は誰か!

1954年、岡本太郎43歳の時に出版された『今日の芸術』。この本には、「時代を創造する者は誰か」というサブタイトルがつけられていました。1996年、岡本太郎没、享年84歳。その直後、岡本太郎記念現代芸術大賞 (2006年岡本太郎現代芸術賞に改称)、通称「TARO賞」が創設されました。彼の遺志を継ぎ、まさに「時代を創造する者は誰か」を問うための賞。今年は第28回をむかえます。芸術の新しい可能性を探る、「ベラボーな」(太郎がよく使った言葉です)作品をご覧ください。

主催:公益財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団・川崎市岡本太郎美術館

審査員:椹木野衣、土方明司、平野暁臣、山下裕二、和多利浩一(50音順)

会期:2025年02月23日 (日)-2025年04月13日 (日)

関連書籍紹介

今日の芸術

時代を創造するものは誰か 新装版

岡本太郎 / 光文社

748円(税込)

高みにあるのではなく、全ての人へと開かれた氏の作品そのもののように、美術評論書でありながら「です、ます」調の敬体で書かれた本書は、読む人に直接語りかけるような熱と親しみに溢れている。1954年の初版刊行時の序文に書かれた、「古い日本の不明朗な雰囲気をひっくり返し」という言葉。それが今果たされたのかどうか、自らに問いたくなる。

岡本太郎 / 興陽館

1100円(税込)

今の自分を精一杯に生きようと励んでいても、誰だって弱気になったり、人生の岐路で迷うことがある。そんな時には、いのちを賭けて運命と闘いつづけた人、岡本太郎の爆発する言霊が、心に火をつける特効薬になるかもしれない。未知に挑む者たちを鼓舞する情熱のエール。

孤独がきみを強くする

岡本太郎 / 興陽館

1100円(税込)

「君は君のままでいい。弱いなら弱いまま、誇らかに生きてみろよ」。周囲の誤解や批判を浴びながらも己を貫いて生き切った芸術家の叱咤激励は、迷いや悩みで弱った心に火を灯してくれる。孤独、生きる、青春、老い、死をテーマにありのままの自分を生きる勇気を与えてくれるメッセージ集。

これから

岡本太郎の“書”

岡本太郎 構成、平野暁臣 監修 / 小学館クリエイティブ

1047円(税込)

物の形をそのまま模して造られた文字が象形文字だが、本書をめくると、形の無いはずの概念まで象形してしまう自由さが岡本太郎の書なのではないかと思わされる。氏の遺した書に岡本敏子氏が保存していた文章を添えた、まさに『遊ぶ字』の改訂版。

岡本太郎 / 青春出版社

814円(税込)

「芸術は爆発だ!」の名セリフで知られる岡本太郎。晩年は道化師の様な役割を甘んじて受けていたような印象もあったが、彼自身の人生は壮絶なものだった。本書は、安全な道をとりたがる多くの人々の内に、生きるパッションを湧き立たせる力強いメッセージ。

沖縄文化論

忘れられた日本

岡本太郎 / 中央公論新社

754円(税込)

日本の文化が失ってしまったものを、侵略の歴史に翻弄されながらも沖縄は独自の民族性を持って生きながらえさせている。芸術家が直感で捉えた沖縄が記されたロングセラー。